Como explica Daniel Yergin el mencionado libro, si bien la moderna historia del petróleo comenzó en la última mitad del siglo XIX, fue el siglo XX el que se vio completamente transformado por esta materia prima. Este último va de la mano del auge y desarrollo del capitalismo y de diversas empresas. Añade que el petróleo es una mercancía íntimamente entrelazada con las estrategias nacionales, la política y el poder a escala mundial, tal como aconteció durante las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y la primera guerra del Golfo (1990-1991). A esto añade Yergin:

1/2-Hablemos de petróleo (por Jan Doxrud)

Petróleo, una palabra con la que estamos muy familiarizados y cuyos derivados son omnipresentes en nuestras vidas, sin que seamos verdaderamente consciente de ello: caucho, gasolina, pañales, teléfonos móviles, balones de fútbol, plástico, fibras textiles, cueros sintéticos, cremas, toallas femeninas, pasta de diente, jabón líquido, jeringas, fertilizantes, etc.

3/3-El debate en torno al Derecho Internacional (por Jan Doxrud)

Otra postura de la que hemos sido testigo en la actualidad es la de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos afirmó que él no necesita del DI y que los únicos límites a las acciones del país en el extranjero son “su moral”. La palabra moral proviene de “mores” (costumbres), pero en el caso de Trump, lo que quiso decir es que el límite de las acciones de su país dependen de lo que él considera qué es bueno y malo (aunque no sabemos si para él, para Estados Unidos, para Venezuela, o para los 3). Así, no estamos hablando de una moral universal, sino que de su propio juicio o apreciación personal.

2/3-El debate en torno al Derecho Internacional (por Jan Doxrud)

Hay diversas visiones sobre cómo funciona el orden internacional. Comenzaremos con el realismo político (Realpolitik), examinando brevemente las ideas de Han Morgenthau y E. H. Carr. Posteriormente examinaremos el enfoque del “Third World Approaches of International Law”, el racionalismo institucional, el enfoque pragmático de Jack Goldsmith y Eric Posner y, las críticas planteadas por Martti Koskenniemi.

1/3-El debate en torno al Derecho Internacional (por Jan Doxrud)

En el presente artículo examinaremos el concepto de Derecho Internacional (DI). El objetivo es introducir al lector en el significado de este concepto, las implicancias que tiene para el funcionamiento del sistema internacional y las posturas respecto a lo que es y su eficacia. La razón de ser de este artículo responde a los hechos que han acontecido en los últimos años, como, por ejemplo, el caso de la invasión de Putin a Ucrania, el conflicto entre el Hamás e Israel, las masacres en Sudán, específicamente en la ciudad El Fasher y, la represión del régimen iraní de los manifestantes y la reciente captura de Nicolas Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos.

2/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)

Durante el verano de 1966 el Comité Central – a instancias de Mao – rechazó el informe del grupo liderado por Peng Zhen y comenzó la purga de la burocracia cultural, lo que se tradujo en que Peng fuese destituido y otras figuras relevantes fuesen expulsado del Ministerio de Cultura. La funcionaria Nie Yuanzi (1921-2019) se hizo célebre por un cartel en donde acusaba que la Universidad de Pekín estaba controlada por la burguesía, lo que llevó la violencia a las aulas universitarias. Mao echó más leña al fuego alabando a la figura de la funcionaria universitaria y su cartel de grandes caracteres, colocándola a la altura de la declaración de la Comuna de París en Francia en el siglo XIX. Como comenta Spence:

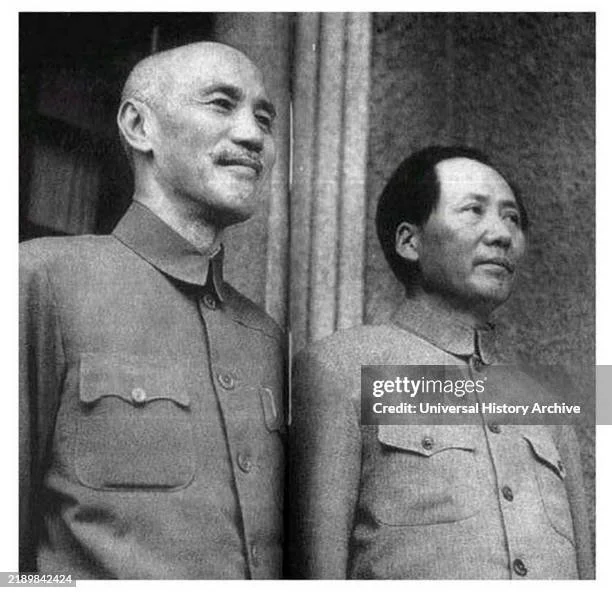

1/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)

En estos dos artículos abordaremos un violento episodio acontecido en la China bajo la dictadura de Mao Zedong (1893-1976): la denominada “Revolución Cultural”. Como afirma John K. Fairbank en su libro “China, una nueva historia”, para comprender esta caótica etapa se debe, en primer lugar, comprender la figura misma de Mao. De acuerdo con el autor el dictador chino había adquirido algunas prerrogativas de un emperador, figura que mezcló con la del líder rebelde que también encarnaba ante las masas. Así, este detentaba el poder de un emperador moderno, pero con la autoimagen de un líder revolucionario. A esto añade Fairbank:

4/4-China, Mao y el “Gran Salto Adelante” (por Jan Doxrud)

Mao se encerró aún más en su idea de que China debía encontrar su propio camino, pero el daño estaba hecho y el que lo estyaba sufriendo – sin la ayuda soviética – era China. La cosecha de 1960 fue peor que la del año anterior lo cual se explicaba, en parte, por los estragos causados por el clima y en gran parte por las políticas maoístas que repercutieron en la salud y moral del pueblo chino. De acuerdo con Short, el índice anual de mortalidad se multiplicó por dos en la capita, la ciudad mejor aprovisionada, mientras que en otras zonas como Sichuan, Anhui y Henan, una cuarta parte de la población murió de inanición.

3/4-China, Mao y el “Gran Salto Adelante” (por Jan Doxrud)

Ahora bien, lo anterior no signifcó el abandono del “Gran Salto” sino que de hacer ciertos ajustes, como por ejemplo, no presionar demasiado a los campesinos para evitar rebeliones contra el Partido. Sin embargo, algunos miembros del Partido comenzaron a percatarse de que las políticas de Mao no estaban materializándose en la realidad.

2/4-China, Mao y el “Gran Salto Adelante” (por Jan Doxrud)

Jonathan D. Spence señala en su libro, “En busca de la China moderna”, que la campaña de las cien flores no fue un simple complot de Mao para desenmascarar a los derechistas ocultos. Para el autor, esta constituyó un “movimiento confuso que no dio resultados definitivos y que nació de actitudes opuestas en el seno de la dirección del PCCh”. Añade Spence que lo medular de la discusión fue el ritmo y el tipo de desarrollo que más le convenía a China. Sería de esta discusión y debate surgiría lo que examinaremos posteriormente: el “Gran Salto Adelante”. Este no fue un “Segundo Plan Quinquenal” sino que una campaña política y económica.

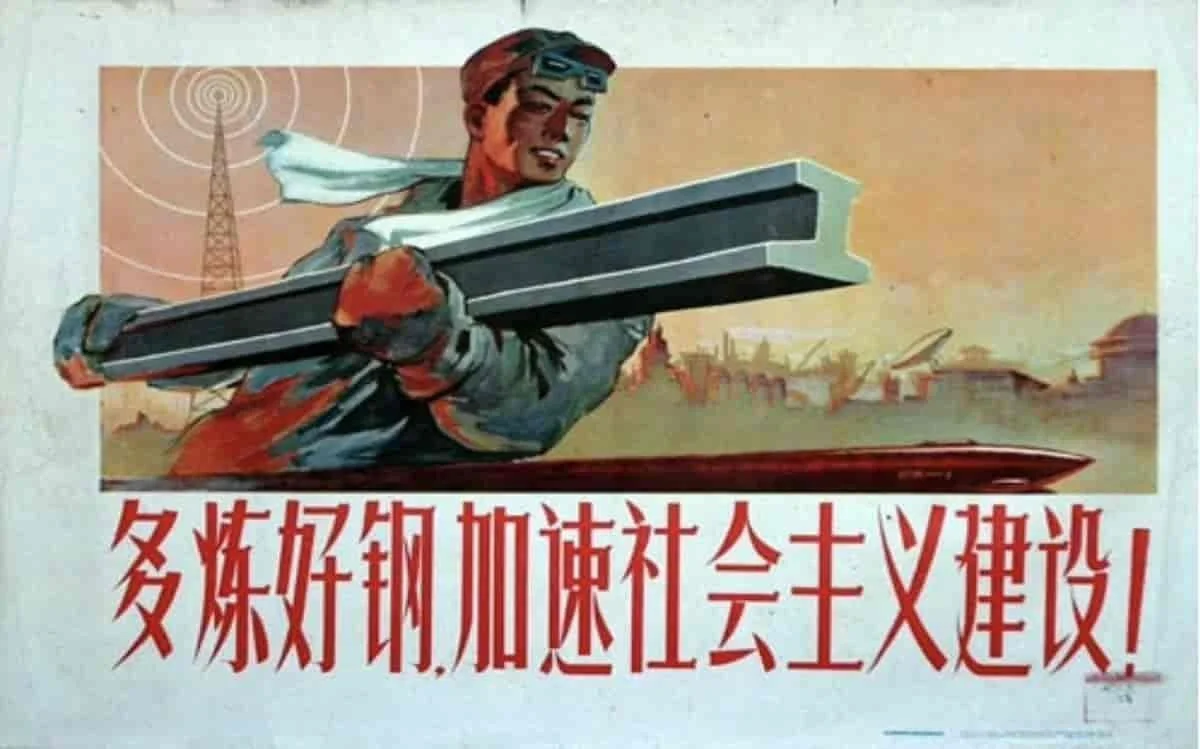

1/4-China, Mao y el “Gran Salto Adelante” (por Jan Doxrud)

En estos artículos abordaremos la política conocida como el “Gran Salto Adelante”, la cual fue implementada bajo el liderazgo del líder comunista chino Mao Zedong entre los años 1958 y 1962. Como veremos, esta política era un fiel reflejo de la personalidad de Mao. Por ejemplo, tenemos su egocentrismo y narcisismo, su mentalidad colectivista basada en clases sociales arbitrariamente designadas que despreciaban al individuo o al ser humano que se encontraba detrás de esas rígidas categorías. También demostraban cuan reñido estaba su pensamiento con el mundo real lo que lo llevó a implementar políticas económicas absurdas, pero que también obedecía a su completa ignorancia respecto a aquella disciplina denominada economía.

2/2-Bill Gates: Cómo evitar el desastre climático (por Jan Doxrud)

En cuanto al acero su utilidad es enorme debido a sus características: resistente, barato, duradero, fácil de moldear y es reciclable. Sumado a esto, como apunta Gates, “forma una pareja estupenda con el hormigón”. El problema surge cuando nos adentramos a la fabricación de este metal, que trae a la palestra a dos protagonistas: el hierro que se obtiene de la corteza terrestre y el carbono obtenido del carbón. Para obtener hacer se debe primero fundir el mineral de hierro a altas temperaturas junto con coque – derivado del carbón que funciona como combustible – y otros materiales.

1/2- Bill Gates: Cómo evitar el desastre climático (por Jan Doxrud)

En este artículo examinaré algunas de las principales ideas expuestas por Bill Gates en su libro de “Cómo evitar un desastre climático” (2021). Es un libro claro, preciso y atado a la realidad, es decir, se tiene en consideración que no existen soluciones fáciles, radicales y simplistas, par aun tema sumamente complejo. Teniendo en cuenta esto, examinaremos los obstáculos que se presentan a la hora de querer reducir las emisiones de dióxido de carbono y algunas de las soluciones que Gates plantea. Para ello Gates fundó en el 2015 Breakthrough Energy que es un término paraguas que incluye diversas organizaciones que tienen como objetivo “inspirar al mundo a desarrollar y escalar las soluciones críticas que necesitamos para alcanzar emisiones netas cero, para que todos puedan disfrutar de energía limpia abundante y asequible”.

3/3-Libro: “Falsa alarma. Por qué el pánico ante el cambio climático no salvará el planeta” (por Jan Doxrud)

¿Qué sucede con los países pobres? ¿Acaso puede, como los europeos, gastar miles de millones de dólares en subvenciones a la energía solar y eólica? El ministro de Energía de Sudárfrica, Gwede Mantashe, sentenció que la energía constituía el catalizador del crecimiento. Fue la industrialización y la quema de carbón lo que sacó a China de la pobreza, de manera que no se puede negar ese camino a las naciones africanas. Las buenas intenciones no son suficientes como fue el caso de Greenpeace que dotó de un microred de energía solar a la aldea de Dharnai (India). Sucedía que sus habitantes no tenían acceso a la red eléctrica nacional, por lo que la oferta de Greenpeace era lógicamente más que bienvenida.

2/3-Libro: “Falsa alarma. Por qué el pánico ante el cambio climático no salvará el planeta” (por Jan Doxrud)

Aquí llegamos a otro punto importante y es que no existe una política única que pueda aplicarse a todos los países puesto que cada uno vive realidades diferentes (y en muchos casos radicalmente diferentes). Lomborg explica que, aunque los países ricos cesaran por completo sus emisiones, la cantidad global d este gas seguiría aumentando y lo mismo con la temperatura. Para ser más específico, aunque los países ricos cesaran por completo sus emisiones, la temperatura acabaría siendo 3,7°C menor a la que había en 1750, es decir, 0,4°C menos a la que habría si los países ricos no cesaran sus emisiones.

1/3-Libro: “Falsa alarma. Por qué el pánico ante el cambio climático no salvará el planeta” (por Jan Doxrud)

En estos artículos examinaremos algunas de las ideas planteadas en el libro de Bjorn Lomborg titulado “Falsa alarma. Por qué el cambio ante el cambio climático no salvará el planeta”. Lomborg es de origen danés y recibió su M.A en Ciencias Políticas en la Universidad de Aarhus, para posteriormente doctorarse en Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague. Lomborg es también un conferencista y figura pública que participa en programas de televisión y noticias, en donde defiende su visión sobre la temática sobre el ambientalismo, el cambio climático y el calentamiento global.

6/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

Como afirmé, en palabras de Spence, los Bóxers fueron solo una de las tres caras del nacionalismo. Otro personaje que destaca es la del joven Zou Rong quien había quedado impresionado durante su estadía en Japón con el poderío de esa nación. Igualmente impactado estaba con la incapacidad de los Qing de reaccionar frente al momento de crisis en el cual se encontraba, por lo que sus dardos apuntaron especialmente a la etnia manchú.

5/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

Como señalé, los Qing tuvieron que afrontar la rebelión Nian (1851-1868), las diversas rebeliones musulmanas (por parte de la etnia hui, uigur y kazajos), la de los Turbantes Rojos (1854-1856). En el pasado la dinastía Han, tuvo que enfrentar la rebelión de los Turbantes Amarillos liderados por un daoísta de nombre Zhang Jiao, y que constituyó una de las causas de la caída de esta dinastía.

4/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

Aquí entra en escena un letrado de Fujian de nombre Lin Zexu (1785-1850), quien se trasladó a Cantón como comisario imperial (1838) encargado de erradicar el comercio del opio en Cantón. Como explica Spence, Lin Zexu, quien contaba con 44 años, tenía una dilatada y prestigiosa trayectoria, y este nuevo desafío sería quizás uno de los más complejos y que traería consecuencias no previstas. Así, se dio inicio a una política que comenzó a generar tensiones con los extranjeros y barcos mercantes. Emprendió campañas que enfatizaban lo perjudicial que era el opio y ordenó a los fumadores que entregaran su opio y pipas. Incluso los funcionarios encargados de la educación así como estudiantes fueron obligados a informar sobre potenciales fumadores.

3/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

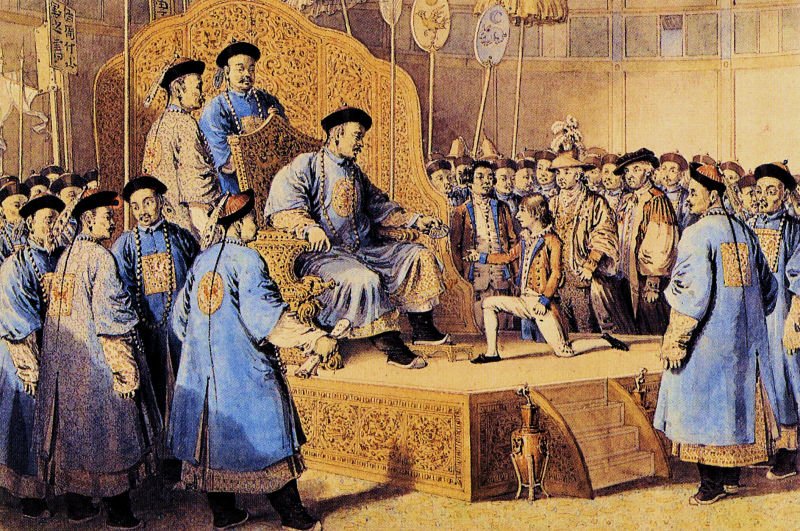

Llegamos al episodio acontecido en 1793 entre el emperador Qianlong y George Macartney. Este útlimo venía con una serie de peticiones entre las que podemos destacar, en primer lugar, abrir más puertos en China para comerciar. En segundo lugar, establecer un embajador en la capital. En tercer lugar, adquirir una extensión de territorio o isla para cerca de zonas de producción de té y seda, y que estarían sujetos a la ley inglesa y sin límite de tiempo. El resultado fue que la misión fracasó debido a la indiferencia del emperador. El emperador envió una carta al rey Jorge III en donde podemos leer: