7/10-Japón: una mirada panorámica. La era Meiji. (por Jan Doxrud

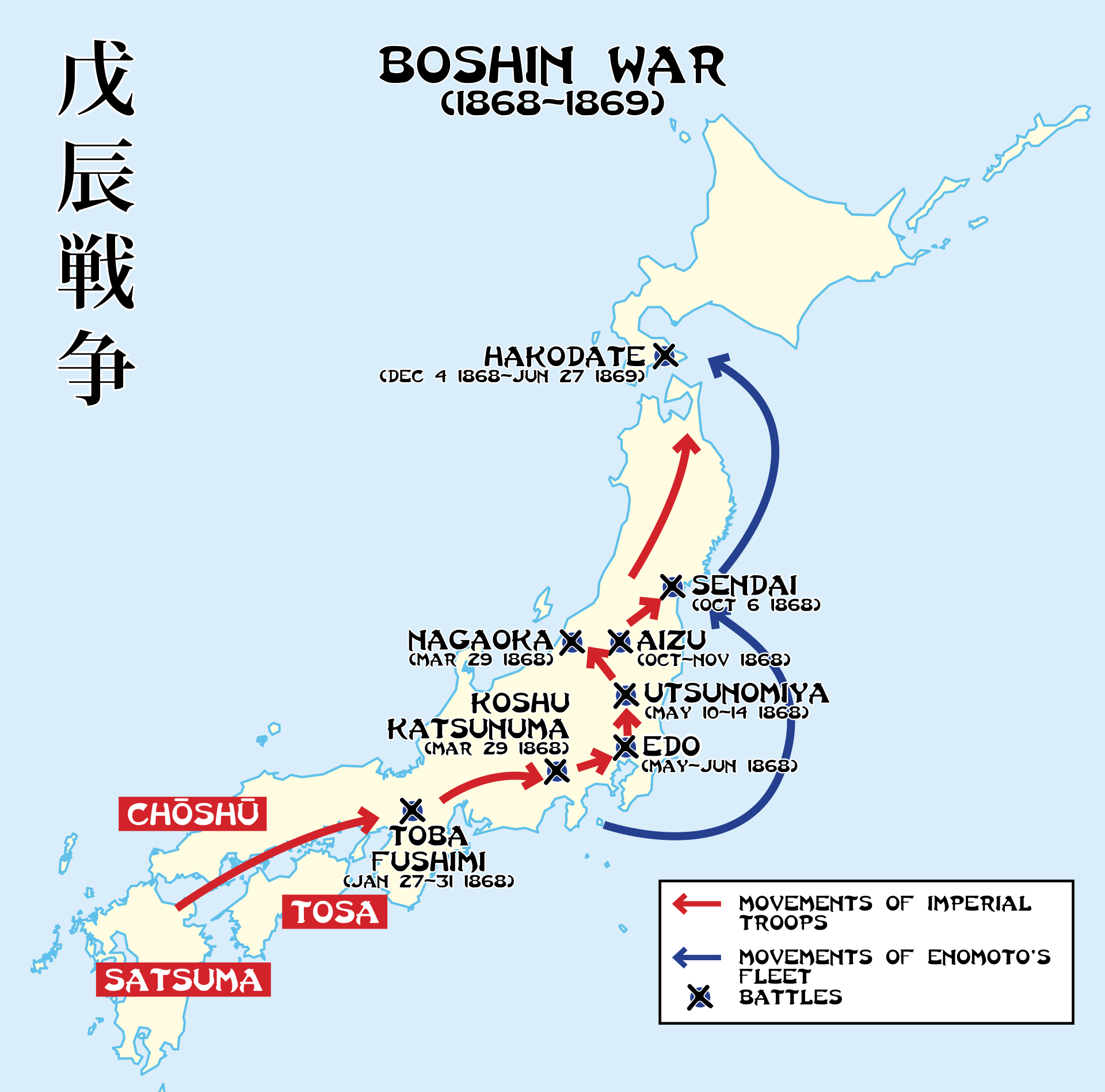

Finalmente, por mediación del daimio de Tosa se llegó a una solución consensuada en donde el shogún dimitiría en favor de un consejo de daimios, por lo que la autoridad política regresaría al emperador (los Tokugawa conservarían sus tierras y detentarían igualmente un gran poder. Pero sucedió que los señores de la guerra de Satsuma y Chōshū estaban a favor de la modernización y la apertura (y en contra de esta restauración imperial parcial), dieron un golpe por medio del cual mantuvieron al emperador, pero el clan Tokugawa quedaba fuera del poder y, tras la “Guerra Boshin”, fueron degradados y sus posesiones confiscadas.

Meiji Tennō vistiendo un sokutai (el emperador) en 1872

Se iniciaba así la “Restauración Meiji” donde emergerían tres personajes fundamentales dentro del proceso de apertura, modernización y occidentalización de la nación: Saigō Takamori (1828-1877) de Satsuma, Ōkubo Toshimichi (1830-1878) también de Satsuma, Kido Takayoshi de Chōshū (1833-1877). Estos 3 samuráis son los llamados “Los Tres Héroes de la Restauración”. Un hito importante

Fue la Carta de Juramento (1868), en donde los líderes políticos y el emperador acordaron 5 puntos que constituirían los pilares del nuevo orden.

En términos generales se promovió la convocación de asambleas para deliberar los asuntos de interés nacional. Se fomentó el debate público, así como la participación de personas de todas las clases sociales. Se hacía un llamado a dejar las costumbres bárbaras y gobierno se comprometía a abrirse a explorar los conocimientos y saberes de Occidente y que pudieran contribuir al desarrollo del país

Como escribió John W. Hall, la Restauración Meji (y el proceso de modernización y occidentalización) sería en sus inicios la construcción de unos poco hombres y con una fuerte influencia del eje Satsuma- Chōshū. En palabras del historiador estadounidense:

“Estaba comenzando a tomar forma una oligarquía, compuesta entonces por una veintena escasa de hombres, procedentes, en número casi igual, de la corte y de los cuatro han más importantes, aunque detrás de ellos, en los escalafones interiores del gobierno central, había un gran predominio de hombres de Satsuma y de Chōshū”.

El mismo Hall añade:

“En 1868 (…) los hombres de Satsuma y de Chōshū estaban profundamente convencidos de la necesidad de aprender de Occidente (por lo menos, en cuestiones militares) y de que si el Japón quería evitar el destino de China, la comunicación voluntaria y de carácter pacífico era preferible a la sumisión involuntaria en las condiciones dictadas por Occidente”.

Saigō Takamori Ōkubo Toshimichi Kido Takayoshi

Continuemos, por ende, con el período Meiji (1868-1912) y cómo Japón comenzó un proceso de modernización, apertura y occidentalización. Hall señala que, tras la conquista de Edo el nuevo gobierno trasladaría la capital a esa ciudad ya que, en realidad, era la capital política de la nación. Ahora bien, Edo cambiaría su nombre a Tokio o “capital oriental”. Pérez y San Emeterio aclaran que este período no se trató – como algunos platearon en su momento – en una absorción indiscriminada de instituciones, cultura y pensamiento occidental. Si bien se trasplantaron instituciones de occidente, estas fueron adaptadas a la realidad japonesa. De hecho hubo ciertos elementos de continuidad entre las instituciones pasadas y la nueva institucionalidad que emergió durante este período.

Por ejemplo, las reformas y el nuevo orden político, económico y social fue concebido como “Restauración” Meiji o “Meiji ishin”. Segúin los autores, esto insinuaba el retorno a un pasado ideal con un gobierno liderado por la casa imperial, claro que sin desconocer el carácter revolucionario del nuevo Japón que se estaba construyendo. Para la construcción del nuevo Japón se tuvieron que llevar a cabo medidas drásticas y sorprendentes como fue el convencer a los daimios de ceder sus territorios a la casa imperial entre 1869 y 1871.

Para dar el ejemplo los primeros en hacerlo fueron los de Satsuma y Chōshū. Obviamente estos recibirían a cambio cargos que el permitiría mantener un fuerte poder dentro del nuevo Japón de la era Meiji. Como resultado de esta nueva realidad territorial, Japón fue dividida en prefecturas. Importante es señalar que los samuráis irían perdiendo su estatus en esta nueva era. Su clase fue abolida en 1876 y ni siquiera podrían portar espadas. Ciertamente no todos los pertenecientes a esta clase estuvieron de acuerdo con estas medidas.

Moneda de plata japonesa exclusivamente para el comercio exterior (1875)

En lo que respecta al sistema de gobierno, Pérez y San Emeterio, explican se creó en un comienzo en uno de carácter híbrido en donde un Consejo de Estado o Daijōkan acaparó el poder legislativo, judicial y administrativo. Este Daijōkan estaba integrado por ex daimios, miembros de la corte y los líderes de la restauración. Además de esto se crearon 7 ministerios: el de Finanzas, Industria, Ejército, Educación, Justicia, Casa Imperial y Exteriores.

Uno de los problemas que surgió fue el de financiamiento y en la falta de claridad de las cuentas públicas para financiar las arcas fiscales. Para resolver esto se instauró un sistema impositivo que continuaría basándose en la producción agrícola, pero se cobraría un impuesto en metálico (no en especie) en donde los agricultores pagarían una suma acorde al valor de la tierra. Independiente de si la cosecha fue o no exitosa. Sería en 1871 cuando se creó por medio de una ley el yen para poner fin así al desorden monetario y al uso de diversos tipos de monedas.

Un tema importante fue el deseo de Japón de ser reconocido como un “igual” por las demás potencias occidentales, ya que en virtud de los “tratados desiguales” que habían firmado este no era el caso. Por ejemplo, Japón no podía establecer sus propias tarifas de exportación e importación, por lo que no podía implementar una política industrial que protegiera su naciente industria. Es por ello que el gobierno creó y envió la denominada “misión Iwakura” (1872-1873), que hacía referencia al noble y miembro del Consejo de Estado Iwakura Tomomi (1825-1883).

Miembros de la misión Iwakura (Okubo a la derecha)

Así partió esta misión que incluía oficiales y estudiantes (incluyendo mujeres) que buscaron no solamente rescindir los tratados que se habían establecido con el régimen Tokugawa, sino que también observar y obtener información sobre los países que visitaban, específicamente sus economías, infraestructura, instituciones políticas, desarrollo militar, etc.

Miembros de la misión Iwakura

No hubo éxito en lo que respecta a rescindir los tratados desiguales (algo que lograría gradualmente en los años posteriores) pero sí fue un éxito a la hora de evaluar cuan atrasado estaba Japón respecto a Occidente. En palabras de Hall:

“El largo informe preparado por la misión subrayaba el retraso del Japón y la necesidad de aprender de Occidente, pero señalaban también los aspectos positivos del Japón (como la liberación del fanatismo religioso) y el hecho de que las naciones occidentales habían alcanzado su poderíos sólo en los últimos cincuenta o cien años. Los japoneses se lanzaron a la tarea de la modernización con la confianza y la convicción de aspirar a un objetivo bien definido”.

El ya mencionado Ōkubo Toshimichi (1830-1878), ex samurái de bajo rango de Satsuma y poderos líder en los primeros años de la era Meiji, se propuso cerrar esta brecha por medio de medidas modernizadoras. Para ello dio especial prioridad al desarrollo económico y la protección y fomento de la industria nacional. Pero tenía a un poderoso opositor de Satsuma – Saigō Takamori (1828-1877) – quien visualizaba en el futuro a un Japón como potencia imperial dentro de Asia.

Pero finalmente se impuso la posición de Ōkubo y su proyecto de un desarrollo económico dirigido por el Estado. Así este político se transformaría junto a su ministro de finanzas, Ōkuma Shigenobu (1838-1922), en el padre e ideólogo de la modernización de Japón. Japón sería un ejemplo más de una modernización autoritaria con una personalidad fuerte y con liderazgo como la de Ōkubo. Como escribió Hall, hacía finales del siglo XIX miles de extranjeros – franceses, alemanes, estadounidenses e ingleses entre otros – llegaron al país para asesorar al gobierno en diversos ámbitos. Por ejemplo, los ingleses ejercieron su influencia en la armada japonesa mientras que los franceses lo hicieron en el ejército.

Estatua dre Okubo

El mismo Hall continúa señalando que fueron los puertos francos – como el de Yokohama y Kōbe – la cabeza de puente de la influencia occidental. Ahí se desarrolló un ambiente cosmopolita donde habían comunidades, firmas comerciales y almacenes extranjeros. También existían iglesias, residencias, escuelas y hospitales

Regresando a la oposición a Ōkubo, tenemos que la pugna con Saigō Takamori llegó a materializarse en un enfrentamiento armado, cuando este organizó una rebelión en Satsuma (1877) con el apoyo de samuráis desencantados con la reformas. Finalmente la rebelión fue aplastada en la batalla de Shiroyama y Saigō Takamori cometería suicidio ritual. Cabe mencionar que los samuráis de estratos inferiores vieron su estándar de vida deteriorarse en la nueva era.

En 1876 los estipendios que recibían fueron eliminados y fueron compensados con la emisión de bonos estatales. Este último, que equivalía a une stipendiuo de varios años permitió a algunos a reconvertirse en empresarios o agricultores. Otros se convirtieron en burócratas, policías o maestros. Por ende si bien algunos samuráis lograron prosperar en esta era, muchos otros se empobrecieron. De hecho, Ōkubo sería asesinado en 1878 por ex samuráis opositores y descontentos por las reformas implementadas.

Con el tiempo los métodos violentos cederían a otras formas de oposición, por ejemplo, a través de la creación de asociaciones que realizaba críticas a través de revistas y periódicos. Algunos de estos grupos, como señalan Pérez y San Emeterio, estaban influenciadas por las ideas liberales de Occidente, así como también pro autores como John Stuart Mill (1806-1873). En 1881 se creó el Movimiento por los Derechos y Libertad de los Ciudadanos que representaba a diversos sectores socioeconómicos. Con el tiempo se formarían partidos de orientación liberal, otro reformista y también imperial. También surgirían quienes se adhirieron a ideas socialistas como Sakai Toshihiko (1870-1933) y anarcosindicalistas como Shūsui Kōtoku (1871-1911).

Sakai Toshihiko

Shūsui Kōtoku

También hubo intelectuales influyentes. Hall cita el caso del ex samurái de bajo rango convertido en escritor, intelectual y defensor de la influencia occidental: Fukuzawa Yukichi (1835-1901). De acuerdo con el historiador estadounidense, el intelectual japonés mostraba su hostilidad hacia el feudalismo y los dogmas confucianos, por lo que hacía un llamado a liberarse del pasado. Defendió la igualdad, los ideales ilustrados, la libertad, el secularismo y el individualismo frente al colectivismo confuciano. Ahora bien, Pérez y San Emeterio hacen también referencia a intelectuales opuestos a la occidentalización como fue el caso del tutor del emperador, Motoda Eifu (1818-1891).

Este y otros intelectuales defendía la idea del carácter único y particular de la sociedad japonesa, una suerte de “esencia” que la definía y al diferenciaba radicalmente de otras culturas. En virtud de este pensamiento, Japón no solo debía preocuparse de la soberanía territorial sino que también de su independencia cultural, espiritual y religiosa. Junto con esto se promovió el sintoísmo ya que era considerado, escriben los autores, como “una forma de conocimiento y tradición inherente a la sociedad japonesa, transmitida por los dioses y el emperador desde tiempos inmemoriales”.

Fukuzawa Yukichi

Un hecho de relevancia fue la creación de un ejército nacional y profesional (1872) en donde destacó la figura del militar y político Yamagata Aritomo (1838-1922) perteneciente a una familias samurái de bajo rango de la región de Chōshū. Como explica Hall, en un viaje Yamagata se decantó por el sistema militar prusiano. Así, el mismo autor señala que los varones de 21 años eran inscritos en los registros de reclutamiento y estaban obligados a 3 años de servicio activo y uno de 6 años adicionales en la reserva. Como dan a entender Pérez y San Emeterio, esto fue un desafío ya que los miles de soldados que fueron reclutados obligatoriamente “no tenían una idea clara de pertenencia a una nación llamada Japón”. A esto añaden los mismos autores:

“La ideología que les vinculase a estructuras sociales más allá de su aldea o región, es decir, una identidad común con otros japoneses como miembros de una misma nación, estaba todavía por desarrollar. Es más, el reclutamiento se vio entre las clases populares no tanto como una actividad patriótica sino como un «impuesto de sangre», una imposición de la oligarquía sobre los pobres”.

Yamagata Aritomo

Tras la muerte de Ōkubo el poder fue ejercido por Itō Hirobumi (1841-1909), un ex samurái de Chōshū. Pero con él ya no continuaría el estilo autoritario de Ōkubo. Fue en 1885 cuando se creó el cargo de Primer Ministro el cual fue asumido por Hirobumi. Este cargo concentraba el poder ejecutivo y, como explican Pérez y San Emeterio, servía como paraguas del emperador, que evitaba que las reformas fallidas afectaran su figura. La oposición se fue organizando y comenzó a presionarlo para la redacción de una Constitución. Para ello Hirobumi viajó a Europa para buscar un modelo en el cual basarse y lo encontró en la Alemania de los Hohenzollern. Fue en el Segundo Reich en donde encontró un modelo a seguir tal como señalan Pérez y San Emeterio:

“La figura de un monarca como eje del gobierno y un Estado centralista y poco dado a conceder libertades al pueblo como el prusiano ofrecían a Itō un ejemplo acorde con su mentalidad. De hecho, él estaba particularmente preocupado por garantizar el estatus de la casa imperial, si bien la vinculación entre el monarca y su pueblo de enmarcaría de una manera diferente a los modelos occidentales”.

Itō Hirobumi

La Constitución de 1889 no fue, claro está, fruto de la deliberación democrática. De acuerdo con Pérez y San Emeterio fueron 4 personas quienes tuvieron un rol activo en su redacción, siendo uno de ellos Hirobumi. El proyecto final fue discutido por un comité especial de 16 influyentes políticos para finalmente ser aprobado y promulgada la Constitución en 1889. En el artículo 1 ya deja claro la relevancia y el estatus del emperador que era parte de una línea ininterrumpida de emperadores.

En el artículo 3 se establece el carácter sagrado e inviolable del emperador, quien es la cabeza de la nación y ejerce el poder legislativo con el consentimiento de la Dieta Imperial. En suma, los 17 primeros artículos se refieren al estatus, dignidad y funciones del emperador. En palabras de los mismos autores:

“(…) es innegable que el emperador era presentado como la mayor fuerza del Estado, con prerrogativas como el control de las fuerzas armadas, la firma de tratados de paz, la emisión de moneda y los acuerdos con potencias extranjeras”.

Por su parte Hall añade sobre la Constitución:

“La Constitución Meiji (…) fue una notable combinación de técnica política occidental y de ideas políticas japonesas tradicionales. Su filosofía de gobierno, sobre todo en lo referente a la cuestión de la soberanía y a la relación del emperador con el gobierno y con el pueblo, se basaba en principios que los japoneses, durante siglos, habían considerado como su forma de gobierno heredada (kokutai). El emperador fue legitimado como un monarca absoluto y sagrado, superior al gobierno, a la vez que era la personificación del estado. Todos los japoneses eran súbditos suyo y debían servirle lealmente”.

Promulgación de la Constitución

Ahora bien, como afirma el mismo Hall, el artículo 4 señala que el Emperador constituía efectivamente la cabeza del Imperio, pero que los derechos de soberanía los ejercía según las disposiciones de la presente Constitución, por lo que esto podría interpretarse de que la Constitución “podría” estar por encima del Emperador.

En lo que respecta a la Dieta Imperial esta se encontraba compuesta por dos cámaras: Cámara de los Pares y una Cámara de Representantes. La primera estaba compuesta por la nobleza y miembros de la familia imperial. La segunda era escogida por sufragio masculino (varones mayores de 30 año con cierto patrimonio). En cuanto al poder ejecutivo solo respondía ante el emperador y no la Dieta Imperial y el Primer Ministro no era nombrada por esta sino que por un grupo de influyentes políticos y militares. De acuerdo con Hall la Cámara de Representantes tenía poco poder de iniciativa y que incluso la facultad de negar su voto para el presupuesto nacional se vio debilitado, ya que – de darse ese caso – podría aprobarse el del año anterior.

En suma no se podía pedir a Japón que aplicase una Constitución que hiciera tabula rasa del pasado, por ende, tuvo que combinar elementos occidentales y mantener otros de la tradición japonesa. Además, como escribió Hall, esta Constitución ayudó a Japón a posicionarse como “la” nación civilizada dentro de Asia y a ojos de los occidentales. A esto añade: “Uno de los más importantes objetivos de los dirigentes Meiji había sido el de conseguir que su nación ocupara un lugar entre los países adelantados, eliminando así la vergüenza de los tratados injustos”.

Modernización y profesionalización de l ejército al estilo occiodental

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX Japón entraría en la dinámica del imperialismo, siguiendo la estela de las potencias europeas. Como explica Hall, en 1875 obtuvo el control de las islas Kuriles mientras que cedió las islas de Sajalín a Rusia por medio del tratado de San Petersburgo. Elk mismo autor añade que en 1876, a través del Tratado de Kanghwa, Japón obligó a Corea a abrirse al comercio en términos favorables a Japón. En 1899 Japón logró con el acuerdo con los británicos poner fin a la extraterritorialidad y en 1911 recuperaría la autonomía en materia arancelaria. En 1894-1895 Japón entraría en guerra con China a la cual venció sin mayores dificultades. Como comenta Hall:

“La victoria relativamente fácil alcanzada por los japoneses sorprendió al mundo y demostró a las potencias occidentales el rápido dominio de las modernas armas de guerra lograda por el Japón. La guerra puso también de manifiesto que el Japón era una potencia con la que habría que contar en el área del Extremo Oriente”.

Japón, como resultado, se hizo con el control de Taiwán y las Islas Pescadores. China, por medio del Tratado de Shimonoseki (1895) tuvo también que aceptar pagar una compensación económica, ceder a perpetuidad los territorios conquistados y suscribir tratados en donde otorgaba a Japón el tratado de nación más favorecida, tal como lo hacían los occidentales. Por último tuvo que reconocer la independencia de Corea. Frente a este expansionismo japonés, en 1895, Rusia, Francia y Alemania presionaron a Japón para que devolviera la península de Liaodong, tras la guerra contra China, ante lo cual Japón accedió.

Otro hecho simbólico fue la ayuda prestada a los occidentales en la guerra de los Boxers (1899-1901), consistente en un movimiento nacionalista apoyado y fomentado por la emperatriz Cixi. Esto demostraba como Japón ya se estaba poniendo a la misma altura de las demás potencias. Incluso Japón fue la primera nación asiática en firmar un tratado de alianza con una potencia occidental, en este caso, Inglaterra (1902).La guerra sirvió para fomentar el nacionalismo así como también relatos de acciones heroicas de los soldados japoneses. Como señalan Pérez y San Emeterio autores como el ya mencionado Fuzukawa Yukichi presentó al guerra contra China como una entre el mundo civilizado y la barbarie.

La Alianza de las 8 Naciones contra los boxers

En 1904 Japón entró en guerra contra Rusia por fricciones en torno a Corea y Manchuria. Japón tenmía sobre las pretensiones de Rusia sobre Corea y, como señala Mikiso Hane (1922-2003) en su “Breve historia de Japón”, finalmente, el almirante Tōgō Heihachirō (1848-1934) atacó la flota rusa del Pacífico en Port Arthur el 9 febrero de y el mismo 10 del mismo mes declaró la guerra al imperio ruso. De acuerdo con Hane, Japón contaba con una importante ventaja que era la de contar con tropas bien entrenadas cerca de la zona de combate, mientras que Rusia tenía movilizar hombres desde Moscú lo que implicaba recorrer cerca de 8 mil kilómetros.

Finalmente Japón obtuvo la victoria en la península de Liaodung y la fortaleza de Port Arthur se rendiría. Ahora bien, de acuerdo con Hane, las bajas japonesesas fueron más cuantiosas que las rusas pero, aún así, el general Nogi Maresuke cobró fama como gran jefe militar. Fue la batalla terrestre de Mukden la que enfrentó a 300 mil soldados japoneses contra 300 mil soldados rusos que terminó con la retirada de los últimos hacia el norte.

Japón infringió una humillante derrota al zar Nicolas II y, Rusia tuvo que aceptar la mediación del presidente estadounidense Theodor Roosevelt y firmar el Tratado de Portsmouth. Así, Japón se hizo con el control del sur de la isla de Sajalín, convirtió a Corea en un protectorado y obtuvo derechos sobre los ferrocarriles del sur de Manchuria. Pérez y San Emeterio también destacan que las guerras en las que participó Japón tuvieron también detractores dentro del país, no solamente por la muerte de soldados, sino que también por el reclutamiento forzoso, ejecuciones sumarias de desertores y abandono de los heridos que regresaban del combate.

Sumado a lo anterior tenemos un tema relacionado, que era el económico. Para financiar las guerras hubo que aumentar los impuestos tanto sobre la tierra como sobre los productos básicos. Por su parte, Mikiso Hane, el triunfo de Japón convirtió a esta nación en uno de los principales protagonistas del Lejano Oriente. Junto con esto, se le reconocieron sus intereses en Manchuria y Corea.

Theodor Roosevelt mediando entre los beligerantes

Japón continuó con la colonización de la isla de Hokkaido la cual era presentada como una especie de “Far West” salvaje habitados por bárbaros que había que civilizar. Además, se esgrimieron otras dos razones: la amenaza rusa y también la necesidad de extender el territorio para la agricultura y evitar así una “catástrofe malthusiana”. Al respecto comentan Pérez y San Emeterio: “(…) las primeras víctimas de este proceso de colonización fueron las comunidades autóctonas, los ainu, que cayeron en gran medida a consecuencia de las enfermedades y los enfrentamientos con los pioneros”.

En materia económica tenemos, de acuerdo con Pérez y San Emeterio, que el gobierno no podía esperar a que surgiera una mentalidad capitalista y una élite burguesa dispuesta a arriesgarse e invertir en infraestructura e innovación. En cambio, lo que se hizo fue la que invirtió recursos en reorientar la economía hacia la exportación y cambiar en el menor tiempo posible “la mentalidad de una sociedad acostumbrada a los principios confucianos que consideraban a los mercaderes como un grupo social de carácter parasitario”.

Por ende, los autores afirman que la Revolución Industrial en Japón fue una de carácter selectiva en donde se promovían ciertas industrias específicas. Otro aspecto que destacan Pérez y San Emeterio es que una parte considerable de la industria y la infraestructura de trasporte fue financiado con dinero público. También se implementó una política en donde gran parte de infraestructura ferroviaria e industrial se vendió a precios rebajados a las empresas privadas para poder así los capitalistas se alinearan con las directrices del gobierno para modernizar el país. El lado negativo de esta política era el surgimiento de una suerte de “capitalismo de compadres” (crony capitalism) así como también la formación de monopolios muy poderosos conocido en la década de 1920 como “zaibatsu”

Siguiendo a Hall, en 1882 se creó el Banco de Japón. Debido a las políticas implementadas por el ministro de Hacienda, Matsukata Masayoshi, Japón pudo poner fin a la espiral inflacionaria y sanear las finanzas del Estado. Ahora bien, de acuerdo con Pérez y San Emeterio, las medidas de austeridad también tuvieron consecuencias negativas como el desplome de los precios del arroz y del té, lo que tuvo como consecuencia el empeorar la situación de las familias dedicadas a la agricultura, quienes no pudieron pagar impuestos.

Como resultado tuvieron que vender sus posesiones y tierras, y otros intentaron rebelarse siendo apoyados asociaciones como el ya mencionada Movimiento por los Derechos y Libertad de los Ciudadanos. A pesar de estos hechos negativos, los autores concluyen que las reformas de Matsukata ayudaron a mejorar el funcionamiento general de la economía.

Dentro de las industrias claves que estimularon el crecimiento y constituyeron las principales exportaciones de Japón estaba la producción de seda y el hilado de algodón. La figura de la mujer fue fundamental dentro de la industria textil y, de acuerdo con Pérez y San Emeterio, estas mujeres pioneras – en su mayor parte jóvenes solteras – provenían de familias samuráis o de agricultores acomodados. Las condiciones laborales, como sucedió en los demás países que atravesaron el proceso de industrialización, eran precarias, con largas y monótonas horas de trabajo y en donde los trabajadores estaban expuestos a accidentes que atentaban contra su vida.

Matsukata Masayoshi,

Incluso el gobierno comenzó a enviar mano de obra a Hawái en 1885 para que trabajaran en las plantaciones de caña de azúcar. En palabras de Pérez y San Emeterio: “Esta mano de obra considerada dekasegi y, por tanto, se confiaba en que las partidas de dinero y el conocimiento que estos emigrantes trajesen de vuelta ayudarían a desarrollar el entorno rural”. Posteriormente, a principios del siglo XX, otros trabajadores serían enviados a Brasil, Perú o Filipinas. En palabras de Hall: “Con estas dos industrias soportando la carga más importante de la balanza comercial, el Japón avanzó, gradualmente, hacia una producción más diversificada de bienes industriales”.

En materia educacional Pérez y San Emeterio afirman que en 1872 se creó un sistema educativo obligatorio nacional en donde se promovía el aprendizaje de disciplinas prácticas como medicina, política, técnicas agrícolas y negocios. Los libros de texto eran traducciones de textos occidentales que hacían referencia a Occidente, de manera que no fueron los más adecuados para niños que vivían una realidad muy diferente en Japón. Fue con el ministro de educación, un ex samurái de Satsuma, Mori Arinori (1847-1889), que se introdujeron algunas reformas. Se llevó a cabo una revisión e los textos con el objetivo de controlar y censurar idea libertarias y críticas con el gobierno.

También se promovió la disciplina moral basada en el pensamiento confuciano así como también el nacionalismo. Los autores destacan la promulgación del Rescripto Imperial de Educación (1890) en virtud del cual se “enfatizaba la importancia de la lealtad a la nación y la piedad filial de todo súbdito japonés”. Este documento fue distribuido en las escuelas con el objetivo de que fuese leído en ceremonias solemnes delante de los alumnos, en donde debían realizar una postración frente a este y frente a la foto del emperador tres veces al año.

La historia fue otra disciplina que se promovió para difundir el nacionalismo y formar así una identidad común. Se trazaba la historia de Japón desde la edad de los dioses, pasando por el primer emperador mitológico Jinmu, hasta la apertura y modernización. De acuerdo con Pérez y San Emeterio en 1900 el 81% de los menores recibían una escolarización mínima. A la mujer se le concedió un rol fundamental puesto que la educación comenzaba en casa, pero esto significó que su rol fuera educativo y reproductivo. Como afirman los autores este idea se resume en la expresión “ryōsai kenbo”: “buena esposa, sabia madre”.

La era Meiji llegó a su fin con la muerte del emperador en 1912 a los 61 años de edad. Se creó un panteón imperial en Tokio para que fuese venerado. Como escribió Mikiso Hane destaca que, a pesar de sus defectos, en esta era se habían logrado una serie de avances: la creación de un gobierno constitucional, la abolición del rígido orden social feudal, mayor flexibilidad social, la introducción de un sistema educacional moderno para ambos sexos, un ejército moderno, policías, etc.