3/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

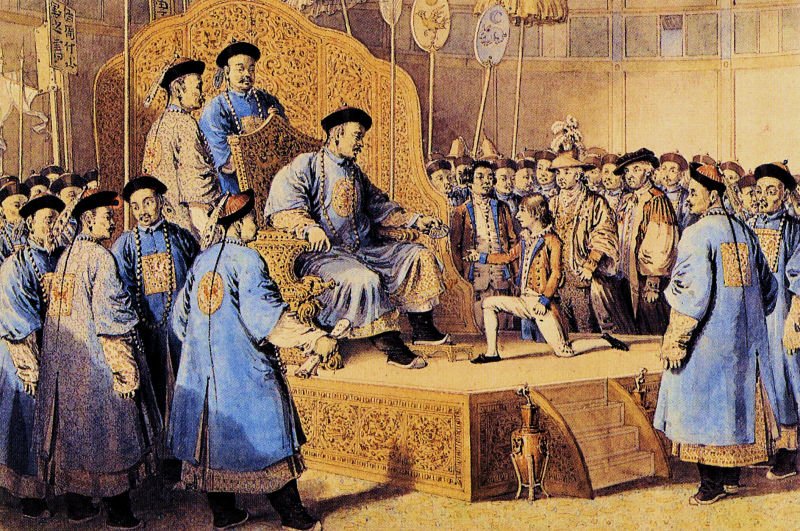

Llegamos al episodio acontecido en 1793 entre el emperador Qianlong y George Macartney. Este útlimo venía con una serie de peticiones entre las que podemos destacar, en primer lugar, abrir más puertos en China para comerciar. En segundo lugar, establecer un embajador en la capital. En tercer lugar, adquirir una extensión de territorio o isla para cerca de zonas de producción de té y seda, y que estarían sujetos a la ley inglesa y sin límite de tiempo. El resultado fue que la misión fracasó debido a la indiferencia del emperador. El emperador envió una carta al rey Jorge III en donde podemos leer:

“Tú, oh rey Rey (…) movido por tu humilde deseo de participar en los beneficios de nuestra civilización, has enviado una misión que respetuosamente porta tu memorial”

(…) esta petición es contraria a todas las usanzas de mi dinastía y difícilmente puede tomarse en consideración”. (respecto a la presencia de un embajador en Pekín)

El emperador también dejaba ver el sentido de superioridad de su imperio y su falta de intereses en lo que Jorge III podía ofrecerle:

“La magistral virtud de nuestra dinastía se ha difundido en todos los países bajo el Cielo, y reyes de todas las naciones han ofrecido su preciado tributo por tierra y mar (…) No atribuyo valor a objetos extraños ni ingeniosos, y no me sirven las manufacturas de tu país (…) Te incumbe, oh Rey, respetar mis sentimientos y mostrar aun mayor devoción y lealtad en el futuro (…)”.

Un frustrado Macartney describía al imperio chino un “viejo, loco, magnífico Señor de la Guerra, que producto de una sucesión de funcionarios aptos y vigilantes lo han mantenido a flote durante los últimos 350 años. Pero advertía que:

“(…) cuando alguien incompetente tome el mando de la nave, adiós a la disciplina y seguridad del barco. Tal vez no se hunda inmediatamente, puede que vaya a la deriva por un tiempo como un náufrago, y entonces se estrellará contra la orilla (…)”.

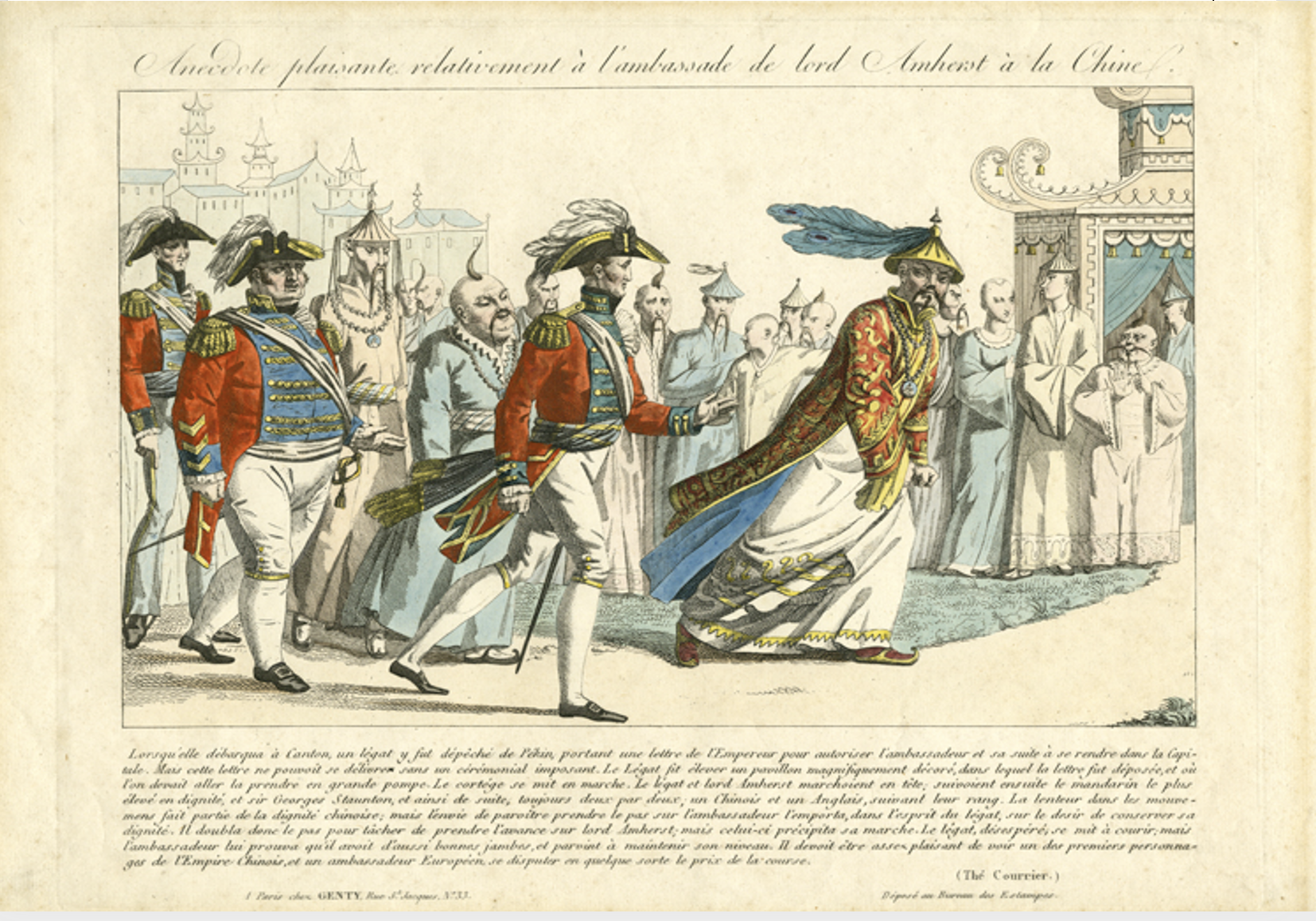

Años después hubo otro intento bajo la misión de William Pitt, Lord Amherst a Pekín (1816). Al igual que Macartney lo que la misión buscaba eran, entre otras cosas, privilegios comerciales y la apertura de más puertos. Pero sucedió que la recepción de los Qing no fue la mejor, lo que llevaría al fracaso de esta misión. Amherst se opuso a hacer el ceremonial de postración (kowtow) y oponerse al llamado del emperador de reunirse sin darle tiempo de descanso tras un pesado viaje. Como resultado, Amherst y otros recibieron tratos hostiles y humillantes que tensionaron las relaciones.

La misión de Lord Amherst a Pekín (1816)

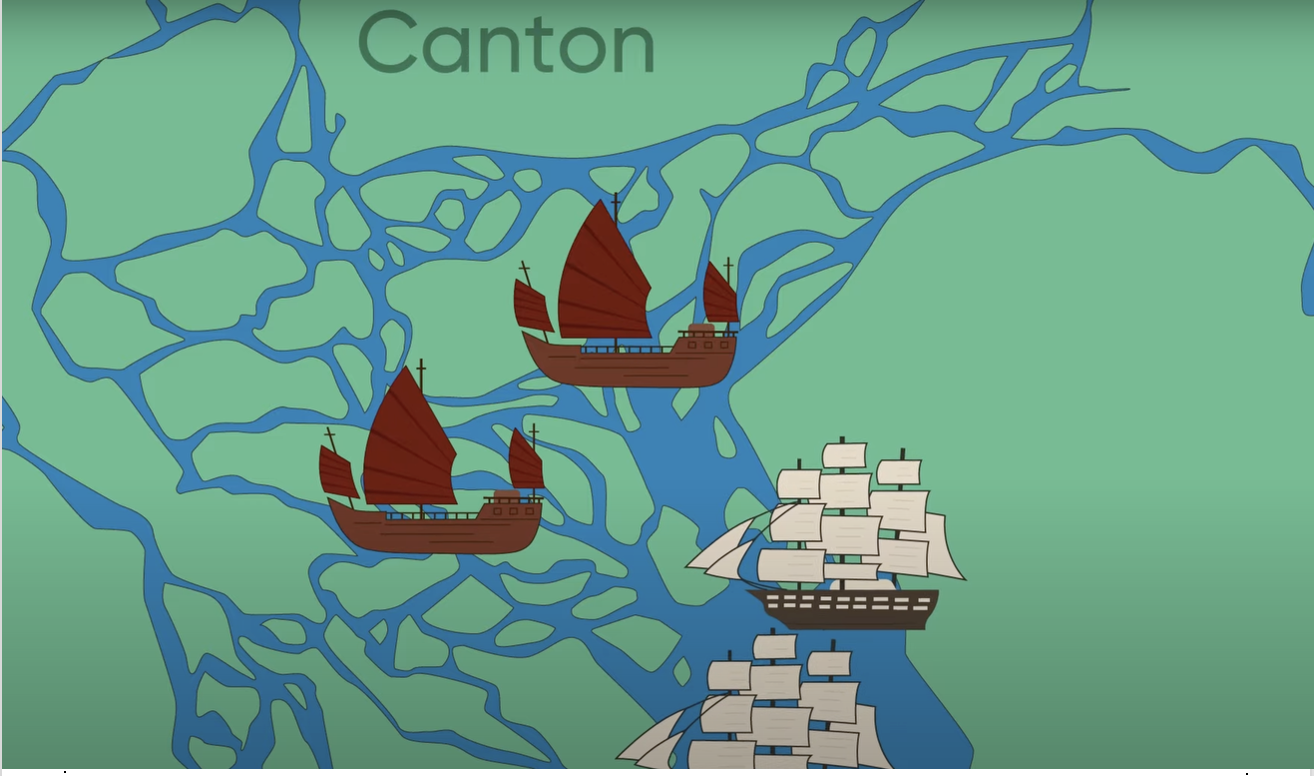

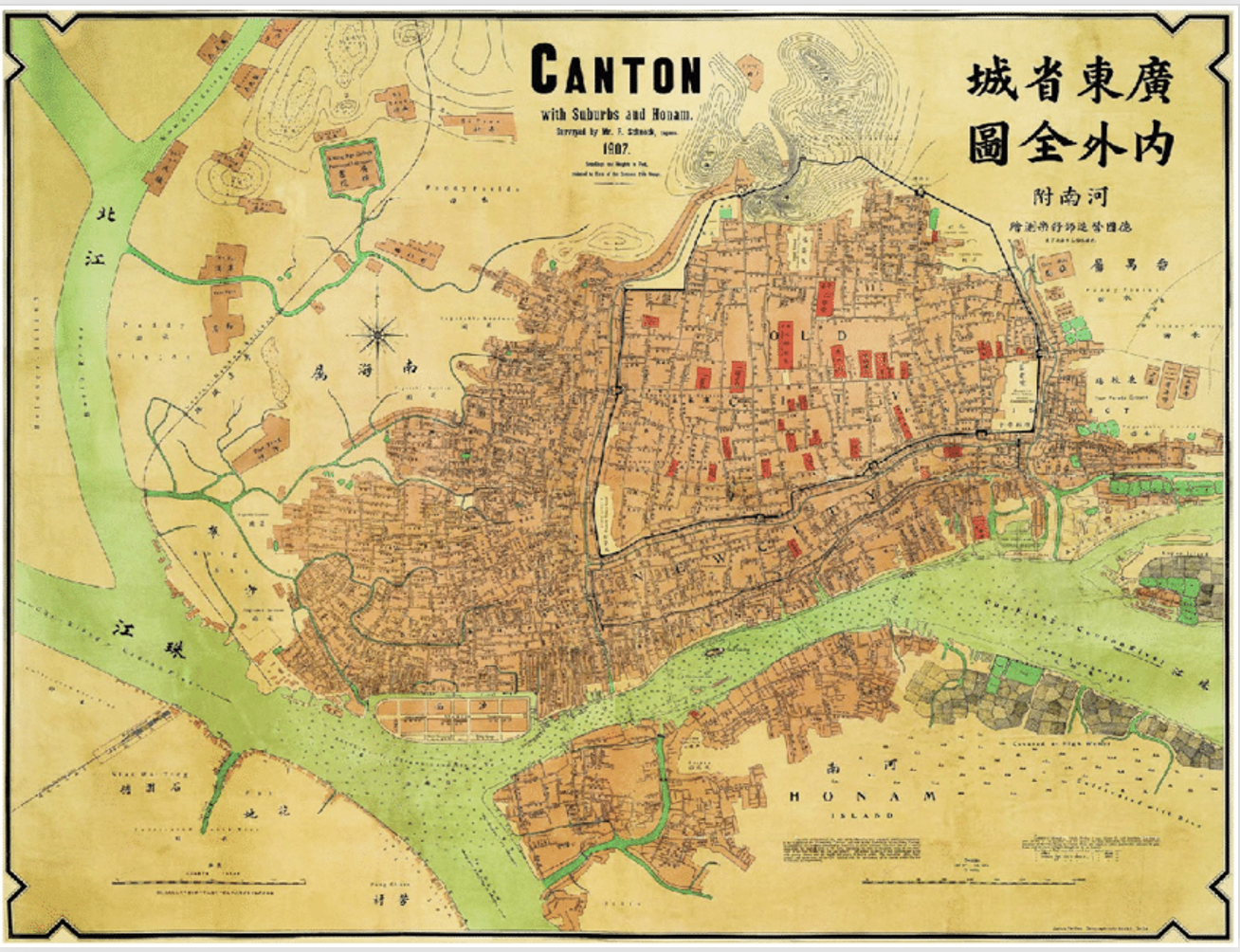

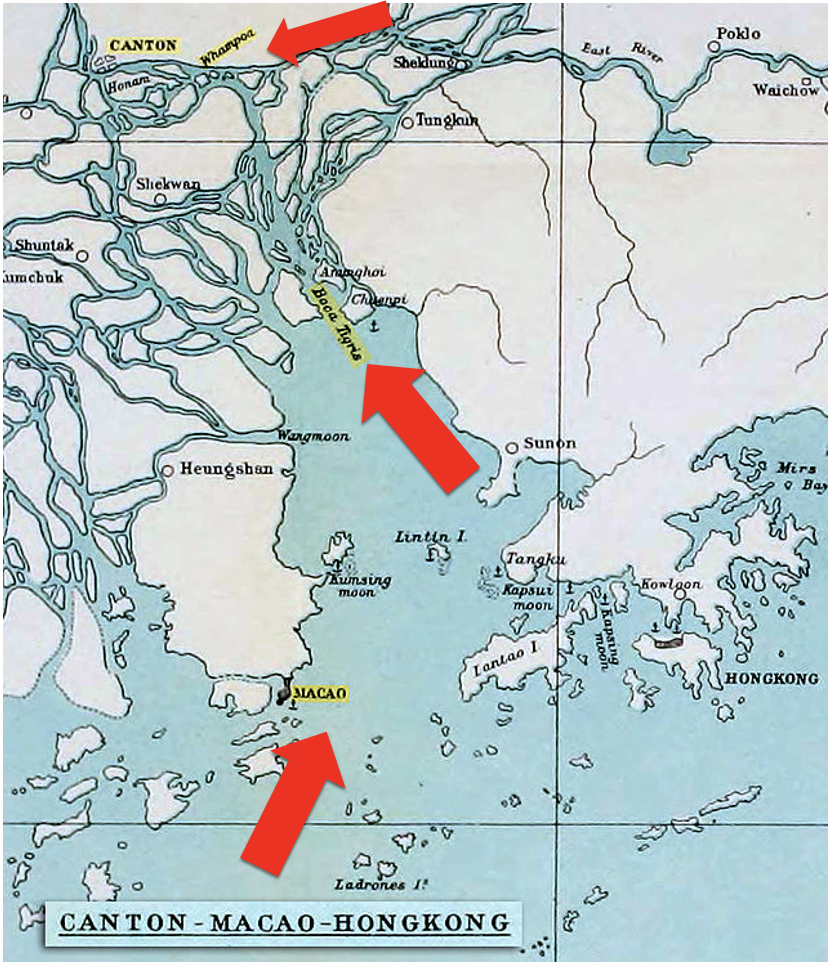

Como se señaló anteriormente, el comercio con China estaba limitado a una localidad específica: Cantón (Guangzhou). Esta última se encontraba en el sur de China y estaba hacia el interior del territorio, por lo que los comerciantes debían comerciar por el río de las Perlas para desembarcar en Whampoa (Huangpu). Como la profundidad era menor se debía continuar en embarcaciones más pequeñas. Como explica Spence, se prohibió que los extranjeros residieran allí salvo durante la temporada de comercio (de octubre a marzo).

En Cantón el comercio era engorroso, corrupto y poco eficiente. Existían permisos para zarpar y anclar, y las transacciones eran dominadas por un gremio compuesto por un grupo selecto de comerciantes de Cantón quienes crearon en 1729 el “Cohong”, un gremio monopolista. En palabras de Spence: “En 1754 estos mercaderes del “Hong” recibieron de los Qing la orden de responder del buen comportamiento de las tripulaciones extranjeras y de los pago de los derechos de tránsito”. Por encima de estos se encontraba el superintendente de aduana marítima, el Hoppo, un funcionario nombrado por la corte. Así los comerciantes extranjeros podían presentar quejas o petición al Cohong y estos a su vez las hacían llegar al Hoppo

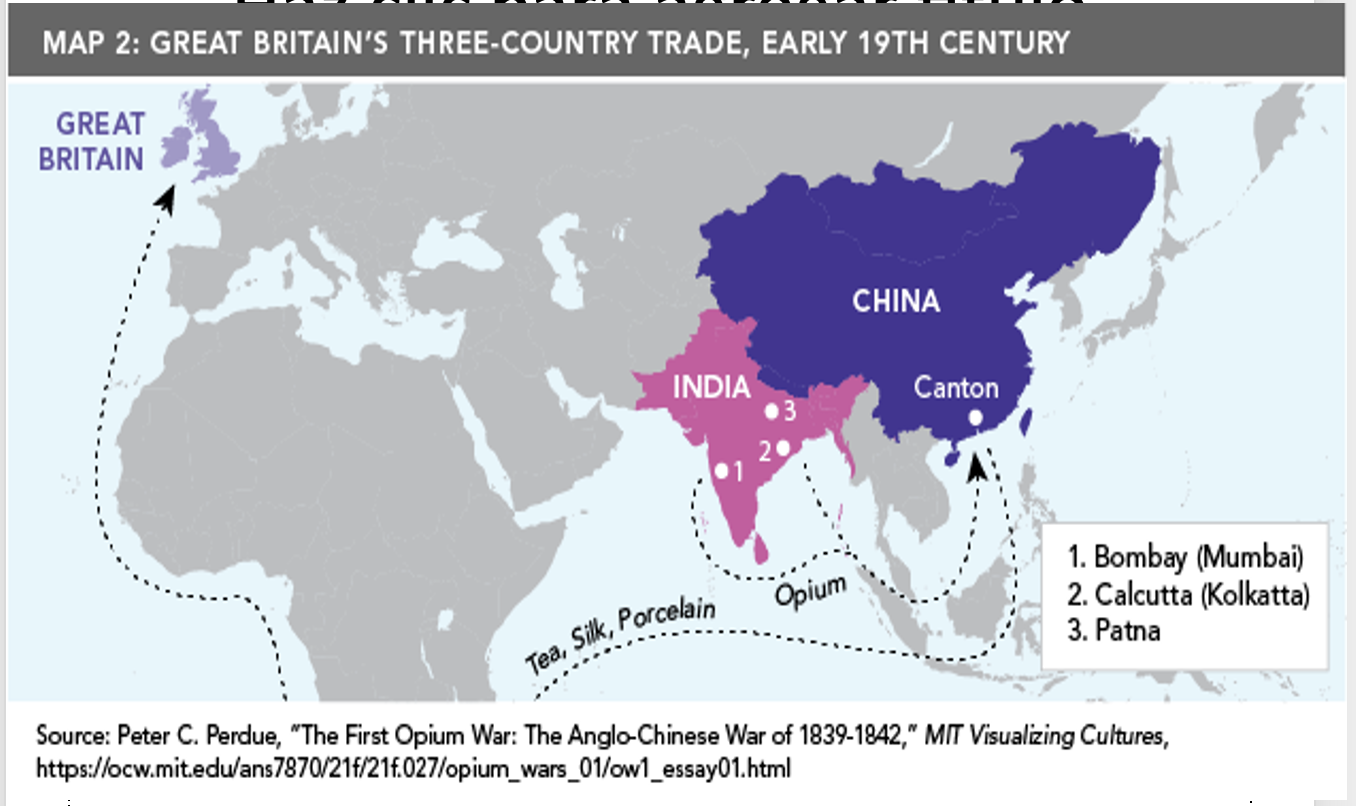

De acuerdo con Schirokauer y Brown, la razón que tenían los británicos para ir a China era principalmenteeconómica, ya que, a diferencia de la autosuficiencia de China y el desinterés mostrado por el emperador por los artículos extranjeros, había un producto chino que tenía un gran valor para los ingleses: el té. ¿Qué podía hacer el imperio británico frente a la indiferencia mostrada por China? ¿Había algún producto que podía interesarle a los chinos? Aquí entran en escena dos protagonistas: el opio y la Compañía de las Indias Orientales (1600-1874).

Esta última – la británica – fue fundada en el año 1600 mediante una Carta Real de la reina Isabel quien le otorgó el monopolio del comercio en la zona denominada con ese nombre. Esta clase de compañías eran entes corporativos que acumulaban el capital que invertían los accionistas

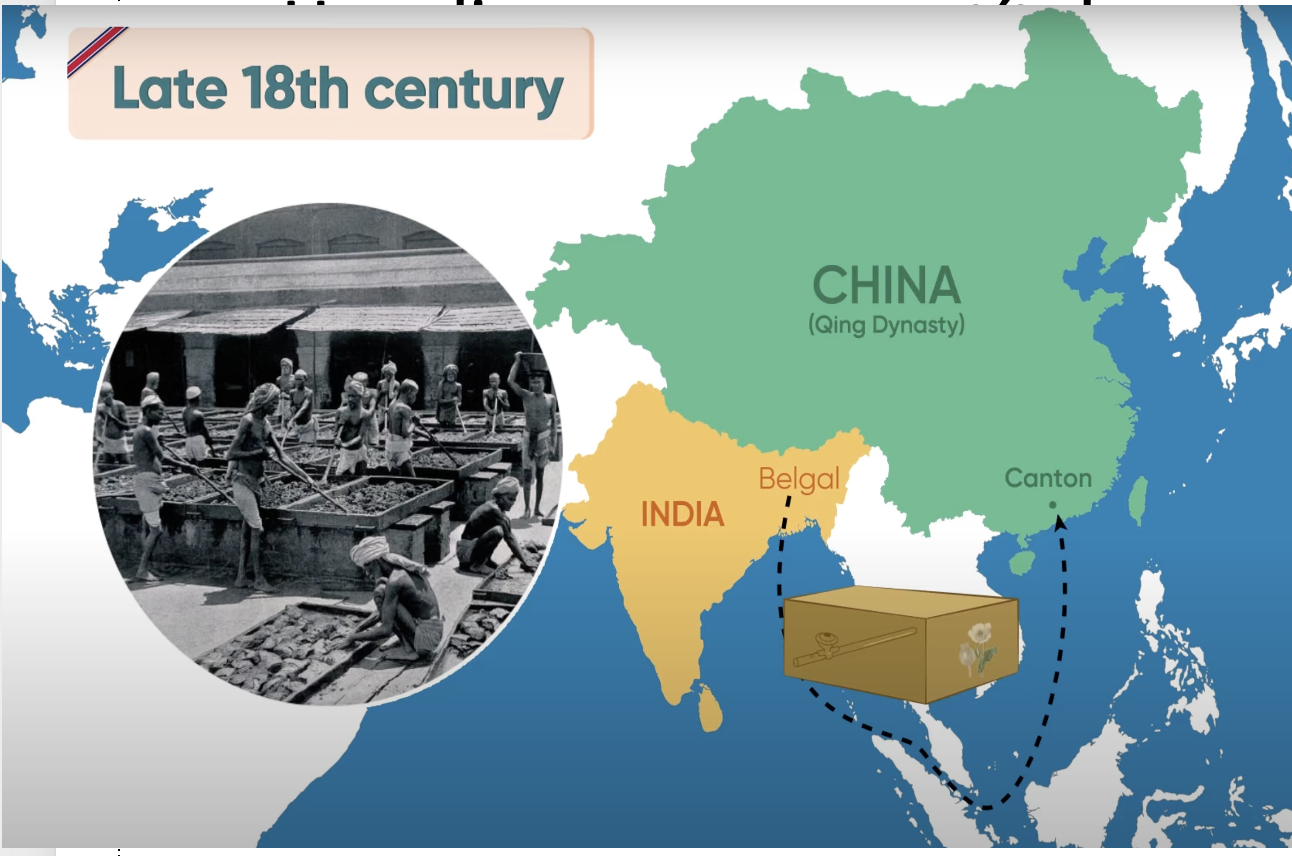

En China la Compañía tenía el monopolio de la venta de opio obtenido en Bengala (realizaban subastas de opio en Calcuta). En palabras de Jacques Gernet en 1773 la Compañía se adueñó del contrabando de opio en China, comenzando a implantar el cultivo de adormidera en Bengala para luego extenderlo a Malwa en India central. Al respecto comenta el mismo autor:

“Fue en 1816 cuando la Compañía de las Indias Orientales, cuyo monopolio se encontrará pronto con la competencia del comercio libre (la Compañía se abolirá en 1834), tomó la decisión de desarrollar de forma sistemática este fructífero comercio (…) La venta de esta froga se iba a convertir durante más sesenta años en la principal fuente de ingresos de las relaciones del imperio británico de las Indias con China. Y fue gracias a ella que el comercio inglés en China evitó ser deficitario durante todo este período”.

Así, fue con la conquista británica de extensas zonas de la India lo que permitió su producción y comercialización. La Compañía comerciaba indirectamente a través de comerciantes seleccionados y que contaban con una licencia. Las ventas de opio a China pagaban las importaciones de té dirigidas hacia Inglaterra. Los ingleses demandaban productos chinos a cambio de plata, pero los chinos no demandaban productos europeos.

En resumen, había un desequilibrio comercial, puesto que mientras que Gran Bretaña compraba porcelana, seda y té, China casi no importaba productos británicos. En palabras de Shirokauer y Brown:

“Hasta el último tercio del siglo XVIII, los ingresos obtenidos con las exportaciones británicas cubrían el 10 por ciento o menos del coste de las importaciones (…) Los ingleses, al no ser capaces de encontrar ningún artículo europeo que los chinos quisieran en una cantidad suficiente, recurrieron a la India”.

Por su parte, Spence se refiere al problema de Inglaterra en relación con su balanza de pagos:

“(…) la creciente demanda europea y estadounidense de té, porcelana, sedas y artículos decorativos chinos no había corrido parejas con un aumento de la demanda china de exportaciones occidentales de artículos de algodón y de lana, pieles, relojes y otras curiosidades mecánicas, estaño y plomo. Los occidentales tenían que pagar los artículos chinos principalmente con plata, y esta afluencia ininterrumpida de plata a China (…) alarmó al gobierno británico”.

Por ende, tanto la Compañía de las Indias Orientales como el gobierno británico dependía de los ingresos procedentes del comercio del té, ya que aproximadamente una décima parte de todos sus ingresos provenía de un impuesto que gravaba el té chino”.

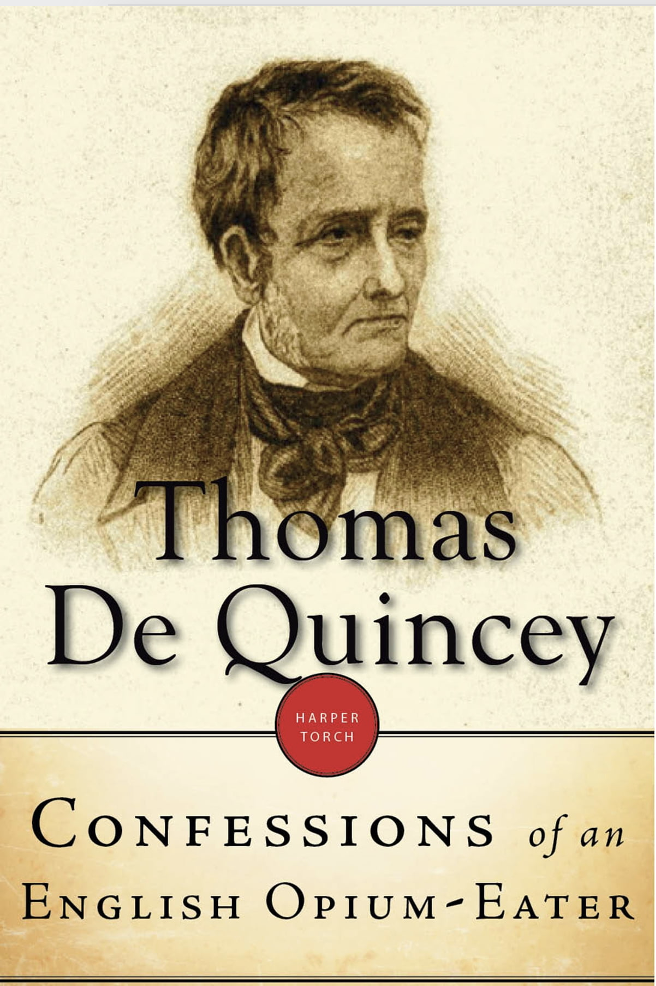

El opio parecía la salvación para los ingleses. Este tenía varios usos: analgésico, como medio para disminuir el estrés y uso recreacional. Para Thomas de Quincey, mientras el vino desordenaba las facultades mentales, el opio – siempre que se consumiera de manera apropiada – introducía orden, en las facultades mentales. A esto añadía:

“(…) el hombre que está borracho o que tiende a la borrachera favorece la supremacía de la parte meramente humana, y a menudo brutal, de su naturaleza, mientras el comedor de opio siente que en él predomina la parte más divina de su naturaleza; los efectos morales se encuentran en un estado de límpida serenidad y sobre todas las cosas se dilata la gran luz del entendimiento majestuoso".

Siguiendo a Jacques Gernet el opio se conocía desde finales de la dinastía Ming. Aparecía en el tratado sobre farmacología de finales del siglo XVI de Li Shizhen y fue importado por los portugueses en el siglo XVII.

De acuerdo con Spence, los documentos chinos permiten especular que, en un comienzo, el opio atrajo a grupos atormentados por el aburrimiento o el estrés, como los eunucos que estaban atrapados en la red de rituales en la corte y funcionarios manchúes pertenecientes a la burocracia palaciega. A esto añade el autor:

“Más avanzado el siglo XIX, la costumbre se propagó, especialmente entre las clases que disponían de tiempo libre y buscaban un medio de esparcimiento social. También los culis empezaron a tomar opio, ya fuera fumándolo o lamiendo bolitas de droga, para vencer la monotonía y el dolor de tirar cargas días tras día (…) A finales del siglo XIX, ya eran muchos los campesinos que también se habían convertido en adictos, sobre todo los que habían empezado a plantar adormideras como cultivo comercial para complementar sus escasísimos ingresos”.

Este látex se seca convirtiéndose en opio crudo

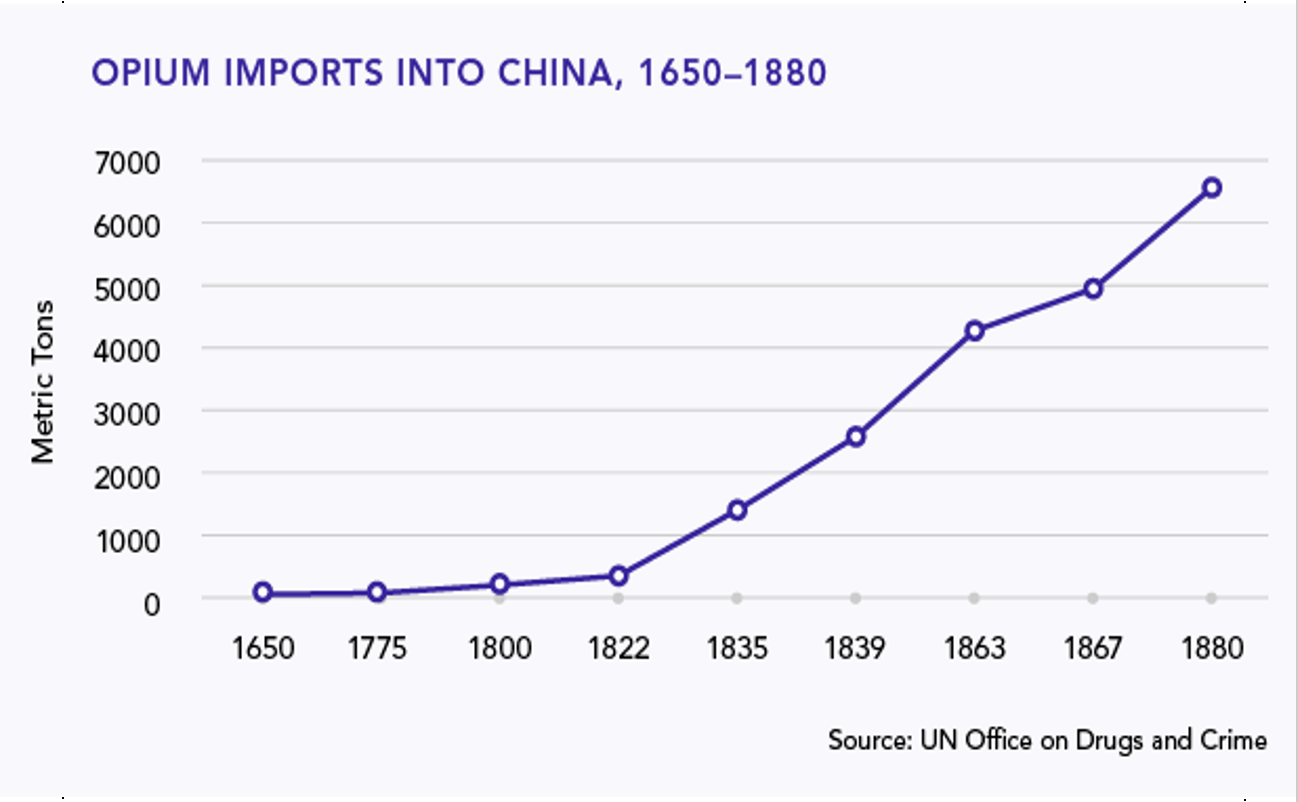

Como señala Spence, para que los ingleses pudiesen vender de manera ininterrumpida opio en China se hacía necesario, en primer lugar, que el narcótico estuviese disponible en grandes cantidades. En segundo lugar tenía que existir un medio avanzado para consumirlo y, por último, el número de consumidores tenía que ser suficiente para que el negocio fútrese viable. De acuerdo con Spence cada caja de opio contenía entre 59 y 70 kg de opio dependiendo del lugar de origen y que “en el decenio d e1820 ya entraba en China opio suficiente para satisfacer los hábitos de alrededor de un millón de adictos”. La forma habitual en que consumían los chinos el opio era calentar una bola de pasta de opio en la pipa.

Pero, del lado chino existía un problema, siendo el primero un bastante obvio aumento de consumidoresadictos a esta sustancia. A esto se sumaba un problema económico: la fuga de plata y aumento del precio de este metal en término de monedas de cobre. El problema era que el pueblo tenía que cambiar sus monedas de oro para pagar impuestos en plata, lo que se hizo una carga intolerable. Como explica Jacques Gernet, fue este último aspecto lo que incitó al gobierno a reaccionar ya que el contrabando minaba la economía china, puesto que provocaba un desequilibrio en la balanza comercial.

Pipas

El mismo autor señala que la plata se impuso en China como medio de pago paralelo a las piezas de cobre, que era relativamente abundante y con un valor estable. Pero hacia 1820-1825 Gernet afirma que la inversión de la balanza comercial coincide con una caída del valor de la plata en el mercado internacional. En palabras de Gernet:

“Mientras su moneda se deprecia en el mercado mundial, la plata sigue abandonando China en grandes cantidades durante el siglo XIX. A pesa de la baja de los precios del opio (…), el valor de la plata, cuyas exportaciones no disminuyen, sube en China en detrimento de la moneda de cobre (…) Este alza del precio de la palta perjudica gravemente a las clases más pobres (…) puesto que son ellas las que poseen la mayoría de las sapecas de cobre, mientras que sus impuestos, en cambio, se calculan sobre la base de la moneda de plata”.

Las autoridades chinas decidieron tomar cartas en el asunto en relación con el tráfico de opio en su territorio. Cabe destacar que existían dos opinión respecto al tema del opio. Estaban aquellos que recomendaban legalizarlo para poner fin a la corrupción, obtener ingresos por medio de aranceles e incentivar su producción en China, desplazando la producción extranjera. En palabras de Jacques Gernet:

“Unos consejeros son partidarios de medidas radicales de prohibición, otros preconizan una especie de legalización de las importaciones de opio, y los restantes, por fin, convencidos de que las restricciones legales hacen a veces peor el remedio que la enfermedad, piensan que la ausencia de todo tipo de reglamentación restaría al tráfico clandestino de opio su aliciente principal”.

Finalmente el emperador Daoguang optó por la visión restrictiva, aquellos funcionarios que veían como perjudicial la legalización del comercio del opio. En el próximo artículo veremos que hizo el gobierno chino y su sheriff Lin Zexu (1785-1850).

Artículos complementarios

1/5-Filosofía política en la antigua China: Contexto histórico (por Jan Doxrud)

2/5-Filosofía política en la antigua China : de Confucio a Xunzi (por Jan Doxrud)

4/5-Filosofía política en la antigua China (4): El Legalismo (por Jan Doxrud)

5/5-Filosofía política en la antigua China: El Legalismo II (por Jan Doxrud)

1/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)

2/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)