2/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

Pasemos ahora a examinar cómo se gestó el gradual sometimiento de la dinastía Qing a las potencias occidentales. Como señalé, el Partido Comunista chino ha hecho un uso estratégico de esta humillación infringida por parte de las potencias occidentales y cómo, tras la revolución comunista liderada por Mao, se pondría fin a esta y la transformaría en una gran potencia, principalmente bajo el liderazgo de Deng Xiaoping.

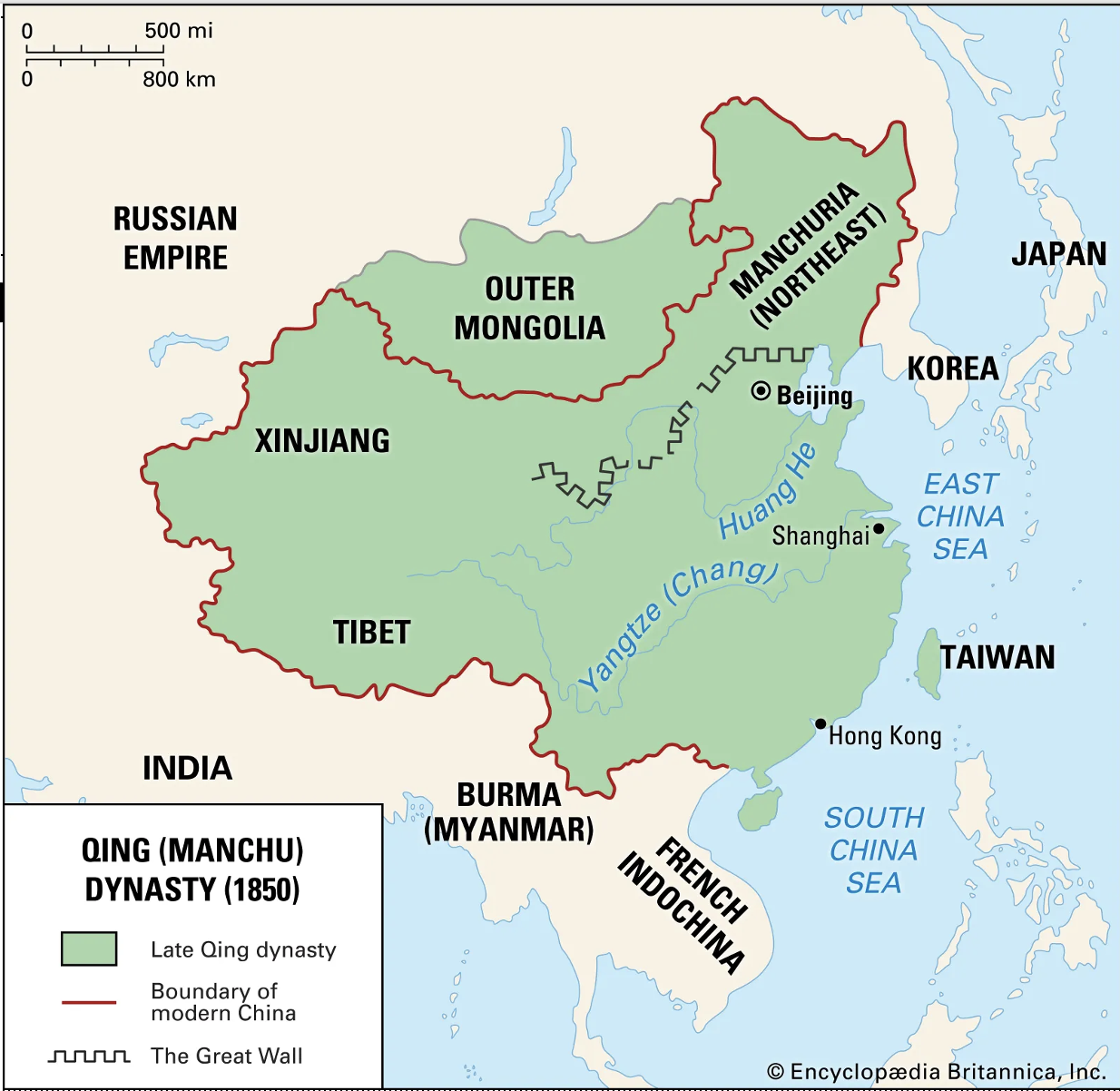

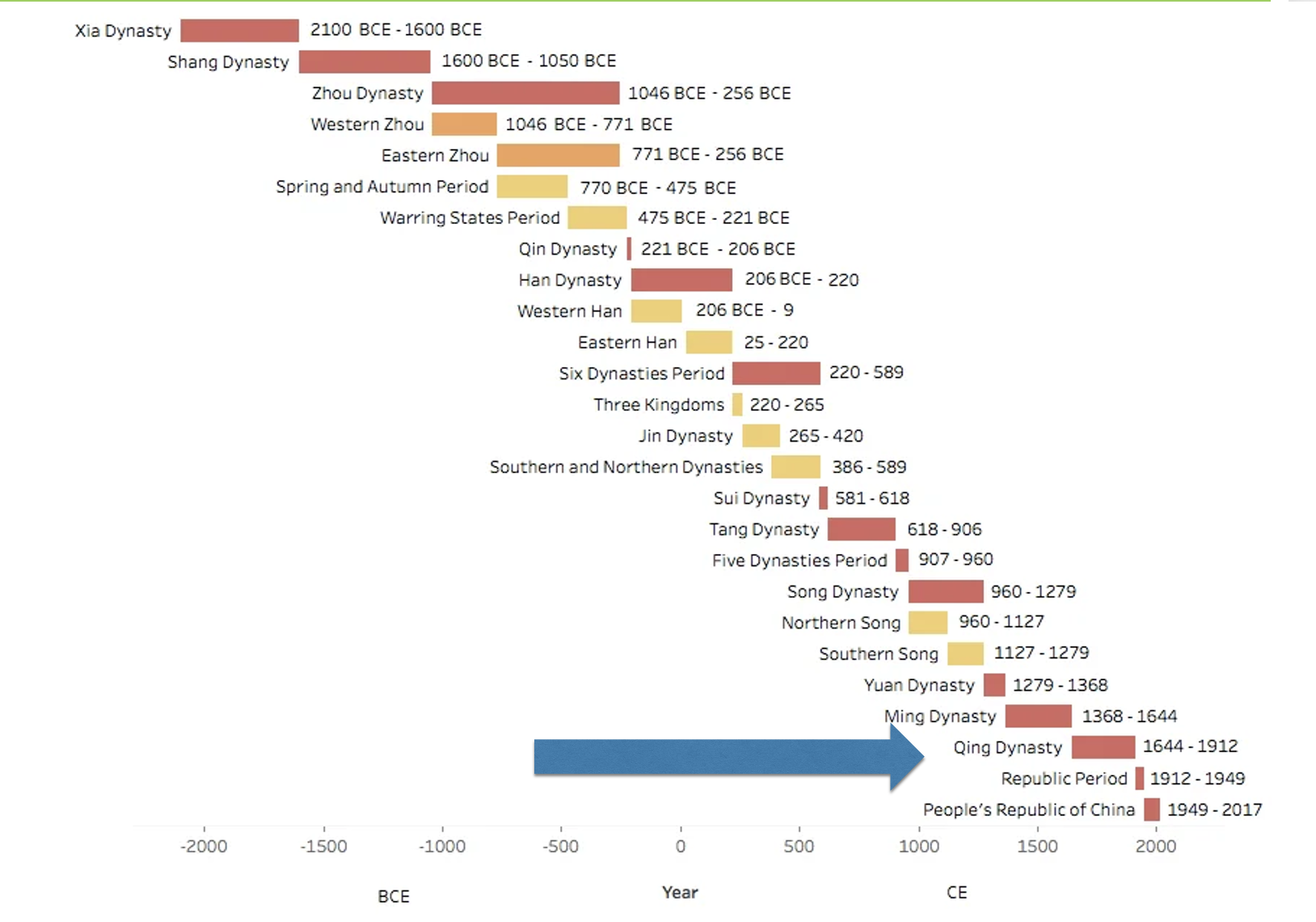

Ahora bien, las víctimas de esta humillación fueron, principalmente, los miembros del imperio Qing (1644-1911), pero sucede que estos no eran chinos, sino que manchúes quienes, a su vez, habían puesto fin a la dinastía Ming de origen chino (1368-1644), lo que significó que la etnia manchú se impusiera a la mayoría han.

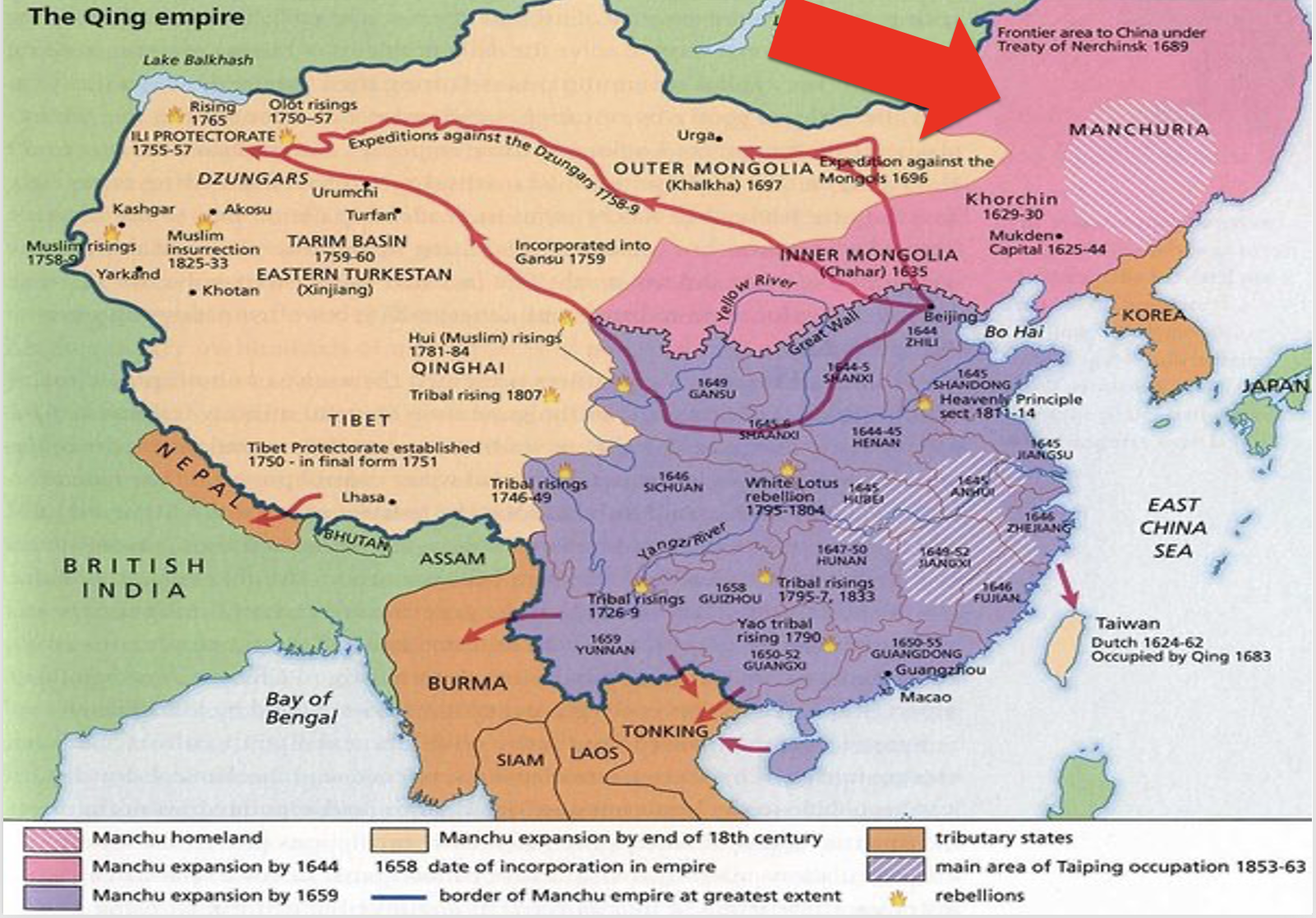

Esto no era algo nuevo ya que en el pasado otra dinastía, la Yuan (1271-1378), de origen mongol e instaurada por Kublai Khan – también había puesto fin a una dinastía china: la Song. Tampoco podemos olvidar que en la década de 1930 el imperio japonés invadió Manchuria y sometió a la población china a numerosos tormentos, siendo un ejemplo la macabra masacre en Nankín (1937). La dinastía Qing, proveniente de Manchuria, sustituyó a la dinastía Ming. Como explica Johathan D. Spence en su libro “En busca de la China Moderna” lo que conocemos bajo el nombre de “manchúes” en sus orígenes lo componían tribus de la estirpe jürchen. Estos conquistaron e incorporaron el norte de China entre los años 1122 y 1234. El nombre que nos interesa es el de Nuraci (1559-1626), responsable de establecer los cimientos de la conquista manchú de la China de la dinastía Ming (1368-1644).

Como explica John K. Fairbank, Nuraci comenzó como un jefe de rango menor en el límite este de la cuenca de Manchuria del sur. De ser un joven que viajó a Pekín para rendir el homenaje ritual a los gobernantes Ming, pasó a rebelarse contra estos alrededor del año 1610.

Explica Spence que entre 1610 y 1620 comenzó a aumentar su poder de tribus jürchen vecinas y mongolas. Estableció un sistema de organización de las tropas y sus familias en 8 grupos diferentes de banderas. Tales banderas servían tanto para identificarse en las batallas así como forma de empadronamiento en la vida cotidiana. En el año 1616 se proclamó “khan” de la dinastía la nueva dinastía Jin, desafiando así a al Ming. Comenzaría así sus ataques en contra de los Ming, ejerciendo influencia en la región de Liadong, donde finalmente cayeron Shenyang y Liaoyang (1621).

La reacción de los chinos colonizados fueron desde la aceptación hasta el rechazo de la presencia de una etnia foránea. Nuraci tuvo que enfrentar dos rebeliones china que lograron ser aplastadas. Finalmente en 1625 las fuerzas de los Ming comenzaron con ataques en donde murió Nuraci en 1626. Lo sucedió en su poder, tras una serie de luchas intestinas, su octavo hijo Hong Taiji (1592-1643). Sería él quien fundaría la dinastía “Qing” que quiere decir “puro” o “claro” con un mandato más amplio que el de los Jin y le dio el nombre de “manchú” a su pueblo. Logró conquistar Corea en 1638 obligando al rey a renunciar a su lealtad a los Ming. Estos últimos no solo tuvieron que enfrentar a la dinastía Qing sino que a otros rebeldes: Li Zicheng (1606-1645) y Zhang Xianzhong (1606-1647).

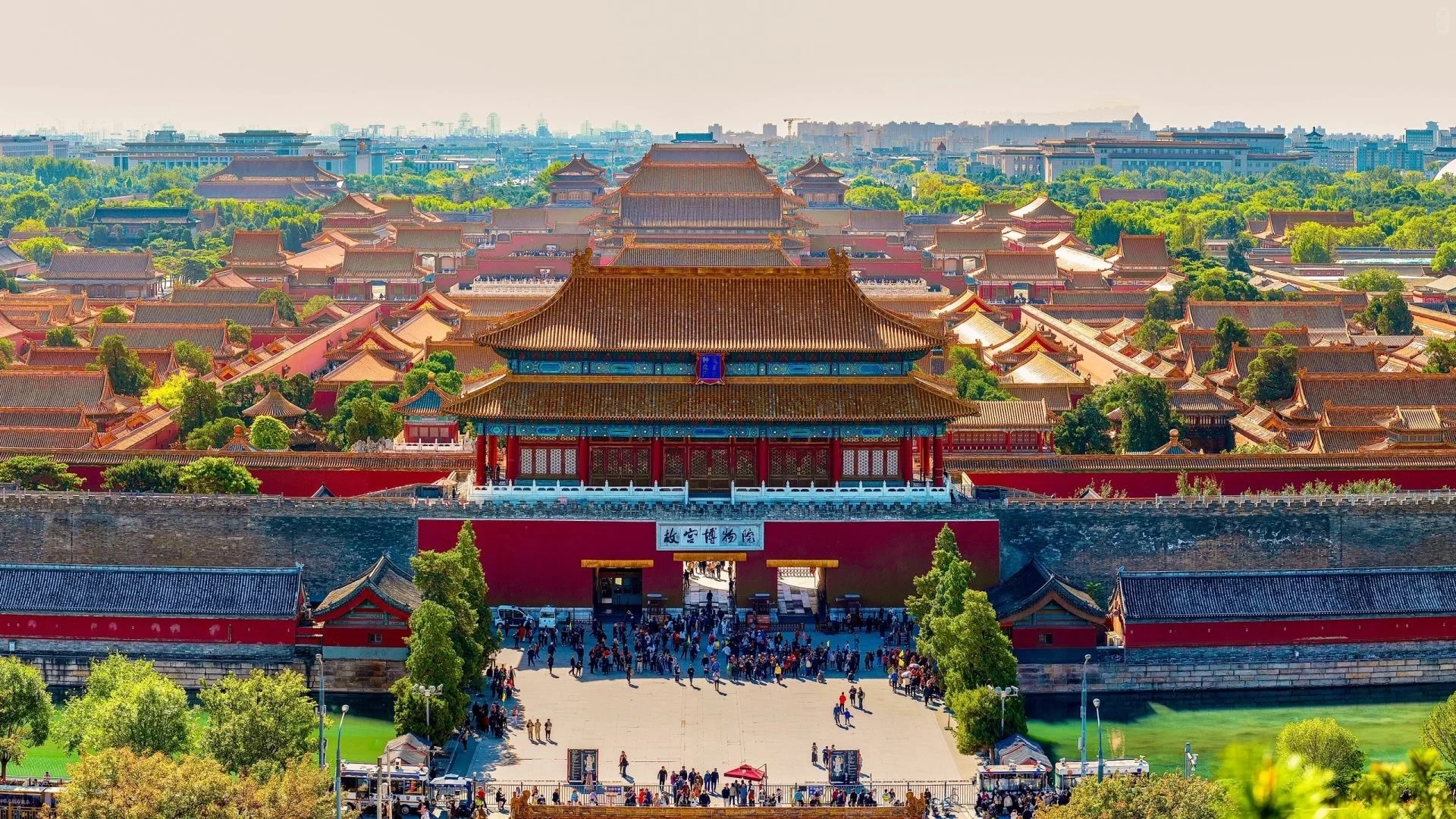

Tras la muerte repentina de Hong Taiji en 1643 dejó como heredero a su hijo de 5 años bajo la regencia de su hermano Dorgon. Los Ming dependían de la protección de su frontera norte del general Wu Sangui (1612-1678) quien decidió unirse a los Qing para derrotar al rebelde Li Zicheng. Este finalmente fue derrotado en combate y se suicidó en 1645. Ya meses antes, el 6 de junio de 1645, los machúes y Wu Sangui entraron en la Ciudad Prohibida entronizando el emperador niño con el nombre chino tradicional “Shunzhi”.

El otro rebelde Zhang Xianzhong había fundado en 1644 Chongqing un “Gran Reino del Oeste” en la ciudad de Chengdu. En palabras de Spence Zhang Xianzhong fue recluyéndose “ poco a poco en un extraño mundo privado de megalomanía y crueldad”. Finalmente, después de un gobierno tiránico y violento, abandonó la ciudad dejándola destruida, para finalmente morir a manos de las tropas de los Qing. Sin embargo, la muerte de ambos líderes rebeldes no significó la consolidación del poder de los manchúes. La razón fue que puesto los adherentes y miembros de la dinastía Ming aún opusieron resistencia e presentando instauraron a emperadores en el trono. No obstante lo anterior, tales intentos terminaron por fracasar y finalmente el poder quedó en el emperador niño y en el regente Dorgon.

Ahora el desafío de la nueva dinastía serías saber cómo administrar su victoria y organizar la forma más eficiente de gobierno. En adelante, los Qing impondrían sus propias costumbres a la población, por ejemplo el afeitarse la frente y dejarse una cola trenzada o prohibir en ciertas circunstancias, los matrimonios mixtos. Pero los Qing también preservarían muchas de las instituciones de los Ming como el sistema de exámenes, la maquinaria burocrática y la utilización del chino en la administración.

La tarea no fue fácil ya que el emperador Kangxi – quien gobernó entre 1661 y 1722 – tuvo que hacer frente a los Tres Feudatarios entre los años 1673 y 1681, generales que habían ayudado a los Qing a conquistar China. En palabras de John K. Fairbank:

“Aunque los manchúes se apoderaron de Pekín en 1644, su conquista de China permaneció incompleta durante toda una generación. Tres de sus colaboradores chinos, entre ellos el general Wu Sangui; tomaron el poder de grandes satrapías en China del Sur y del Suroeste, y se atrincheraron en el poder territorial”.

Campañas militares contra los Tres Feudatarios

Finalmente fue las fuerzas de Kangxi los derrotó y logró consolidar el poder y unificar China. En palabras de Jacques Gernet:

“La liquidación de las tendencias autonomistas del sur del Yangzi refleja un refuerzo general del control del poder central en el conjunto del imperio, el final del período de adaptación y la consolidación del nuevo régimen. Por ello podemos considerar que el largo período de estabilidad interior que durará hasta finales del siglo XVIII empieza en 1681 (…)”.

De acuerdo con las cifras de Fairbank dos millones de manchúes comenzaron a dominar a cerca de cinto veinte millones de chinos, cifra que llegaría a los cuatrocientos millones. Así, y en palabras de Fairbank, si bien los emperadores comenzaron a residir en la Ciudad Prohibida en Pekín, estos también se trasladaban en verano a Mongolia interior donde podía cabalgar y cazar. A esto añade el autor que los emperadores cerraron las puertas de tierra natal para impedir la inmigración china por medio de cientos de kilómetros de empalizadas. Así, de acuerdo con Fairbank, la dinastía hizo de Manchuria del Norte un terreno delimitado y destinado a la caza y fuera de la economía china

Con el paso del tiempo, la dinastía Qing tuvo que hacer frente a problemas tales como el crecimiento de la población y disponibilidad de recursos para mantenerla, la corrupción y exceso de lujos, así como los gastos de funcionarios imperiales. Fairbank afirma que China fue un caso desarrollo que no se asemejó al europeo:

“En la experiencia occidental, el comercio proporcionó las condiciones que permiten el inicio de la industrialización, lo que a su vez condujo a la expansión del conocimiento científico, la tecnología, la industria, el transporte, las comunicaciones, el cambio social, etc; en definitiva, de todo aquellos que agrupamos bajo el amplio concepto de desarrollo.

Tampoco pudo prosperar un capitalismo como el europeo. La razón de esto es que no hubo incentivos en invertir los ahorros en producción industrial y, en cambio, fueron destinados a préstamos debido al alto interés que podía cobrarse. De acuerdo con Fairbank estas tasas de interés reflejaban la alta demanda estacional por parte de los agricultores. Estos últimos necesitaban tales préstamos para subsistir hasta la siguiente cosecha y pagar sus impuestos.

Junto con lo anterior tenemos los desastres climáticos y, por último, la desestabilización proveniente del exterior. En relación con esto último, la dinastía no demostró mayor interés por el mundo occidental ni tampoco en el comercio exterior. En palabras de Johathan D. Spence, los Qing eran fundamentalmente indiferentes a las ganancias que el imperio podía obtener del comercio con el extranjero. A esto añade el mismo autor:

“Se reservaban el derecho absoluto de regular a los extranjeros que comerciaban con ellos, no sólo en lo que se refería al lugar y la frecuencia, sino también hasta en los detalles más pequeños relativos al personal y los artículos que formaban parte de dicho comercio.”

Spence explica que los Qing carecían de un Ministerio de Asuntos Exteriores para relacionarse con otros pueblos no chinos. En su lugar contaba con organismos y oficinas. La dinastía Qing tenía un profundo sentido de superioridad y de ser el centro del mundo, en donde los demás pueblos eran considerados como “bárbaros”. Así, China era el reino central y los demás países eran periféricos y apartados del centro cultural del universo. Esta era una postura que sostenía no solo frente a las potencias occidentales, sino que también con pueblos como los mongoles, dzúngaros, japoneses, tailandeses, coreanos, etc. Como señalan Conrad Schirokauer y Miranda Brown en su libro “Breve historia de la civilización china”:

“Tras las tensiones entre China y Occidente subyacía la incompatibilidad de las percepciones de sí mismos y del mundo de los chinos y de los occidentales. Ambos estaban sumamente seguros de sí mismos y orgullosos de sus propias civilizaciones. Ambos estaban muy condicionados por su propia cultura”.

Aquí entramos en el ámbito de los prejuicios y estereotipos culturales tal como lo menciona Spence. De acuerdo con el autor, hasta mediados del siglo XVIII China gozó de una visión favorable de Europa producto de la difusión de libros y correspondencias por parte de autores católicos, principalmente jesuitas. Esto era coherente con la visión que tenía el misionero jesuita Matteo Ricci (1552-1610) – quien vivió en China entre 1583 y 1610 – quien “admiraba la laboriosidad de su población, la experiencia de su burocracia, la riqueza filosófica de sus tradiciones culturales y la fuera de sus gobernantes”

Spence cita el caso de Voltaire quien expuso entre 1740 y 1760 ideas sobre este imperio. Por ejemplo, en una novela estableció paralelismos entre los valores morales en diferentes sociedades como las europeas y asiáticas. También llamó la atención sobre la arrogancia europea frente a otras culturas:

“La gran incomprensión ante los ritos chinos nació de que juzgáramos sus costumbres a la luz de las nuestras: porque nosotros llevamos los prejuicios que surgen de nuestra naturaleza pugnaz ante los confines del mundo”.

Añade Spence que durante ese mismo corto período del siglo XVIII el continente, el culto intelectual vino acompañado por un culto estético, puesto que los europeos se vieron embriagados por la “chinoiserie”, esto es, por la decoración, porcelanas, grabados y dibujos chinos, así como por sus jardines y casas.

La Gran Pagoda (Londres). Regalo para la Princesa Augusta de Gales

Pabellón chino (Parque de Sanssouci, Potsdam), 1755-1764

Ahora bien, Spence continúa señalando que este gusto por la estética o el pensamiento chino comenzó a desvanecerse. Para intelectuales como Montesquieu (1689-1755), China encarnaba el despotismo, en donde se gobernaba en base al miedo y en donde no existía libertad. Para el filósofo alemán G. W. F. Hegel (1770-1831), China era sinónimo de despotismo y falta de libertad, colectivismo y carencia del sentido de la individualidad y de tener una filosofía superficial y formal. Como explica el mismo autor, Hegel era un optimista sobre su propia época pero su filosofía de la historia no era condescendiente con otras civilizaciones no europeas. En relación con Hegel, Spence señala: “Describió China como un país dominado por sus emperadores o déspotas, típico de las “naciones orientales” que veían a un solo hombre como libre”

Para Adam Smith (1723-1790), si bien China era el país más fértil, el mejor cultivado, más laborioso y poblado del mundo, sucedía que se había mantenido durante mucho tiempo en un estado estacionario. Añadía que la China que describía Marco Polo siglos atrás y la de su época eran bastante similares. Junto con lo anterior, Smith destacaba el terrible nivel de pobreza y la falta de leyes e instituciones que estimularan la generación de riquezas. A esto añadía:

“Un país que ignora o desprecia al comercio exterior, y que sólo permite que los barcos de las naciones extranjeras entren en uno o dos de sus puertos, no puede entablar el mismo volumen de negocios que bajo leyes e instituciones diferentes”.

Artículos complementarios

1/5-Filosofía política en la antigua China: Contexto histórico (por Jan Doxrud)

2/5-Filosofía política en la antigua China : de Confucio a Xunzi (por Jan Doxrud)

4/5-Filosofía política en la antigua China (4): El Legalismo (por Jan Doxrud)

5/5-Filosofía política en la antigua China: El Legalismo II (por Jan Doxrud)

1/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)

2/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)