1/6-Historia de China: el colapso de la dinastía Qing (por Jan Doxrud)

“El imperio, largamente dividido, debe unirse; unido durante mucho tiempo, debe dividirse. Así ha sido siempre”. (Romance de los Tres Reinos)

En el presente artículo abordaré el declive de la última dinastía imperial China – la Qing, de origen manchú (1644-1912) –, así como también la influencia que ejercieron las potencias occidentales que hicieron acto de presencia de manera gradual en el territorio hasta que lograron someter al imperio chino a sus intereses comerciales. Por ende, no se trata de una historia completa de esta dinastía sino que sus últimos decenios de existencia a partir del siglo XIX.

Como se percatará el lector a lo largo de la lectura, las causas de la caída son múltiples además de ser de largo, mediano y corto plazo. Tales causas fueron de diverso tipo: demográficas, económicas, así como también la competencia para acceder a los altos cargos de la burocracia que dejó a muchos aspirantes con profundas frustraciones al no poder alcanzarlos y, por último, las presiones internas y externas.

En un artículo titulado “Structural-demographic analysis of the Qing Dynasty (1644–1912) collapse in China”[1], los autores analizan el colapso de la dinastía Qing desde la perspectiva de la denominada Teoría Demográfica Estructural que ayuda a arrojar luces sobre los factores que impulsan la inestabilidad sociopolíticas de las sociedades estatales. Para los autores si bien los desastres ecológicos y las incursiones extranjeras son factores a considerar, lo cierto es que no fueron suficientes por sí solos para causar el colapso de la dinastía.

Bandera der la dinastía adoptada en 1889

Pero cuando estas se combinaron con otros factores, se desencadenaron una serie de acontecimiento que llevaron a la caída de los Qing. Así, los autores destacan otros factores relevantes a considerar: la explosión demográfica, la creciente competencia por un número estacado de altos puesto dentro de la burocracia y la presión fiscal entre otros. Hacia el final de esta serie de artículos regresaré a este tema sobre las diversas interpretaciones acerca de por qué colapsó la dinastía Qing y la esgrimida por la Teoría Demográfica Estructural de Peter Turchin.

Junto con lo anteriormente señalado, examinaremos las percepciones que los europeos tenían de China, así como la visión que tenía el imperio Qing del mundo exterior y su desinterés frente al comercio exterior. Junto con esto abordaremos las tensiones que se generaron entre los ingleses y autoridades chinas en Macao, el conflicto que surgió en torno al sistema comercial imperante, así como también al opio y las posteriores dos guerras del opio acontecidas entre 1839-1842, y 1856-1860 respectivamente.

También examinaremos una de las tantas revueltas internas que afrontó el imperio como fue el caso de la rebelión Taiping. China tiene una tradición de rebeliones e insurrecciones, lo que explica, en parte, la tolerancia cero del actual régimen comunista hacia cualquier forma de disenso, protestas masivas y, más aún, rebelión dentro del país. Ahora bien, y como explica Jacques Gernet en su libro “El mundo chino”, estas no se redujeron a movimientos campesinos, puesto que también tenemos otros fenómenos como la formación de ejércitos independientes del poder central, insurrecciones de tribus ganaderas nómadas o ataques provenientes de la estepa. Es en virtud de lo anterior que Gernet afirma lo siguiente:

“El cliché que pretende que las dinastías chinas duran hasta que una rebelión campesina hace pasar a nuevas manos el Mandato del Cielo (tianming), provocando con ello un retorno al estado anterior, tiene muy poco que ver con las realidades de la historia”.

Finalmente abordaremos cómo el imperio Qing comenzó su gradual declive bajo emperadores débiles, los frustrados intentos de reformas, el surgimiento de nuevas ideologías entre jóvenes intelectuales y su desaparición bajo el “último emperador” Puyi, lo que daría origen a una nueva e inestable república en 1912. Estos artículos son parte de una serie de otros escritos que he escrito sobre China (en materia de filosofía política) y que continuaré haciéndolo para explicar distintos episodios dentro de la historia de esta nación. Hacia el final dejaré mis otros artículos dedicados a esta nación.

En la actualidad Xi Jinping ha recordado en algunos de sus discursos el “siglo de la humillación” (1839-1949), es decir, parte de aquel período descrito anteriormente, en donde China fue gradualmente sometido a los interés de potencias occidentales como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos (también menciona a Japón). ¿Cómo puede ser que el milenario y poderoso imperio chino esté marcado por la humillación occidental? ¿En qué consiste este “siglo de la humillación” por parte de las potencias europeas y otras no europeas? ¿Cuándo aconteció? ¿Por qué Xi Jinping ha hecho alusión a este este largo episodio en sus discursos? ¿Por qué un episodio que constituye una nota al pie dentro de la larga historia de China ha cobrado relevancia para el líder chino?

Xi Jinping ha utilizado e instrumentalizado este “siglo de la humillación nacional” a su favor por diversas razones. En primer lugar para reavivar el nacionalismo chino y, en segundo lugar, para presentar al Partido Comunista como el gran libertador, puesto que con la revolución de 1949 China se sacudió del yugo extranjero y dio inicio a un período de orden y prosperidad. Junto con lo anterior, esta narrativa también ha sido utilizada para estrechar lazos con otras naciones asiáticas y africanas (también víctimas del imperialismo europeo) que han experimentado esa misma humillación por parte de “Occidente” y presentar a China como un aliado que carece de ambiciones imperialistas.

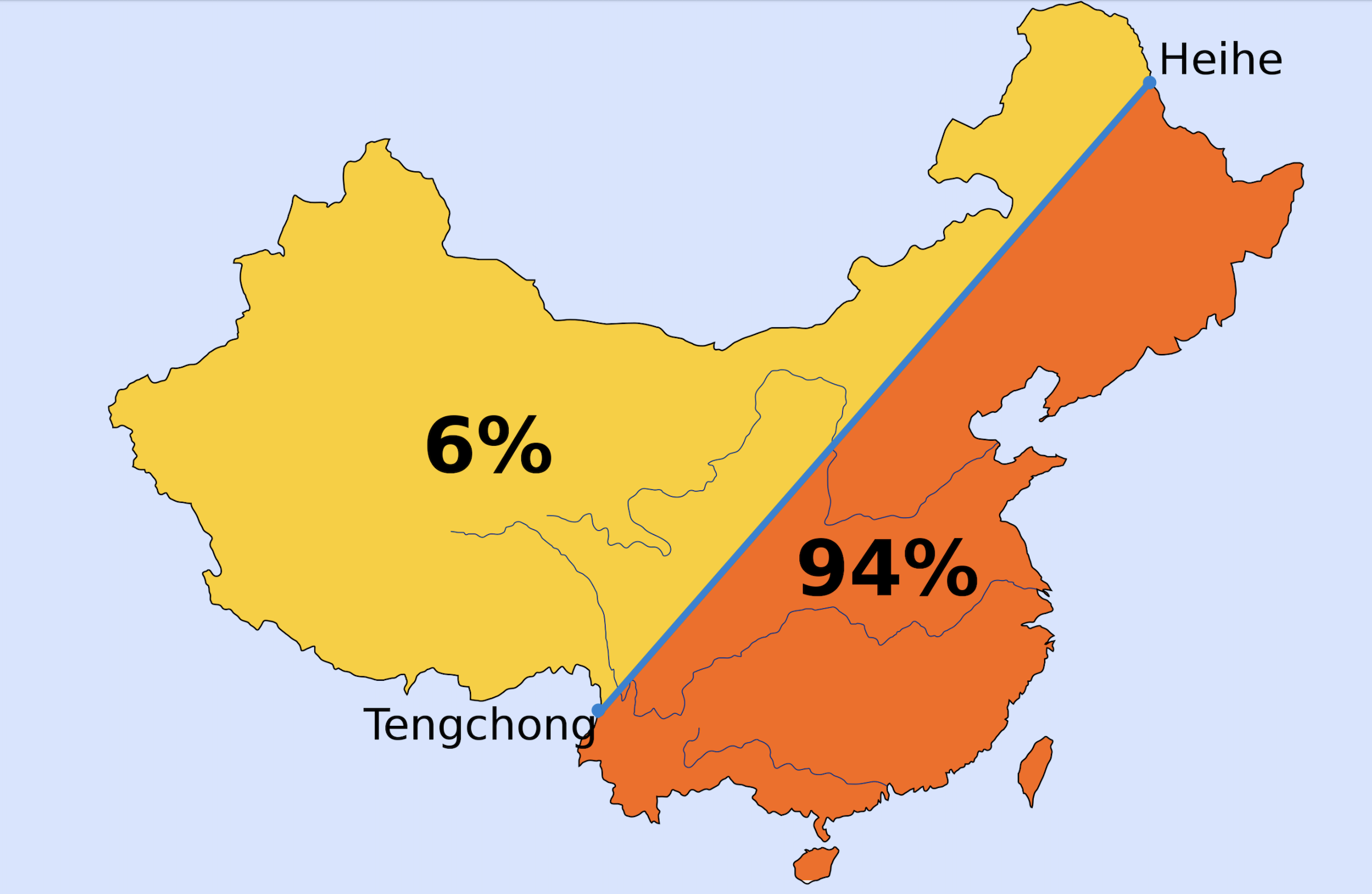

Quisiera en primer lugar comenzar con algunos datos básicos de la China actual antes de entrar en la parte histórica. Su nombre oficial es “República Popular de China” ( a diferencia de Taiwán que se denomina “República de China”) y su capital es Beijing (“Bei” significa norte, y “Jing”, capital). Su superficie es alrededor de 9,596,961 km2, limita con 14 países y su población es de más de 1.400 miles de millones de habitantes. La “Línea Hu”, creada durante la primera mitad del siglo XX por el geógrafo y demógrafo chino Hu Huangyong, sirve para explicar las enormes diferencias territoriales, la densidad de población y el desarrollo dentro de China.

Como se puede ver en la imagen, la población se concentra principalmente en el sureste y este, mientras que la densidad de población es mucho más baja al noroeste y oeste. Esta línea divisoria aún sigue siendo útil puesto que el país aún tiene un desarrollo desigual desde el punto de vista económico, así como también una desigual densidad de población. En suma el oeste sigue siendo más rural, menos desarrollado y con unas condiciones geográficas y climáticas menos hospitalarias.

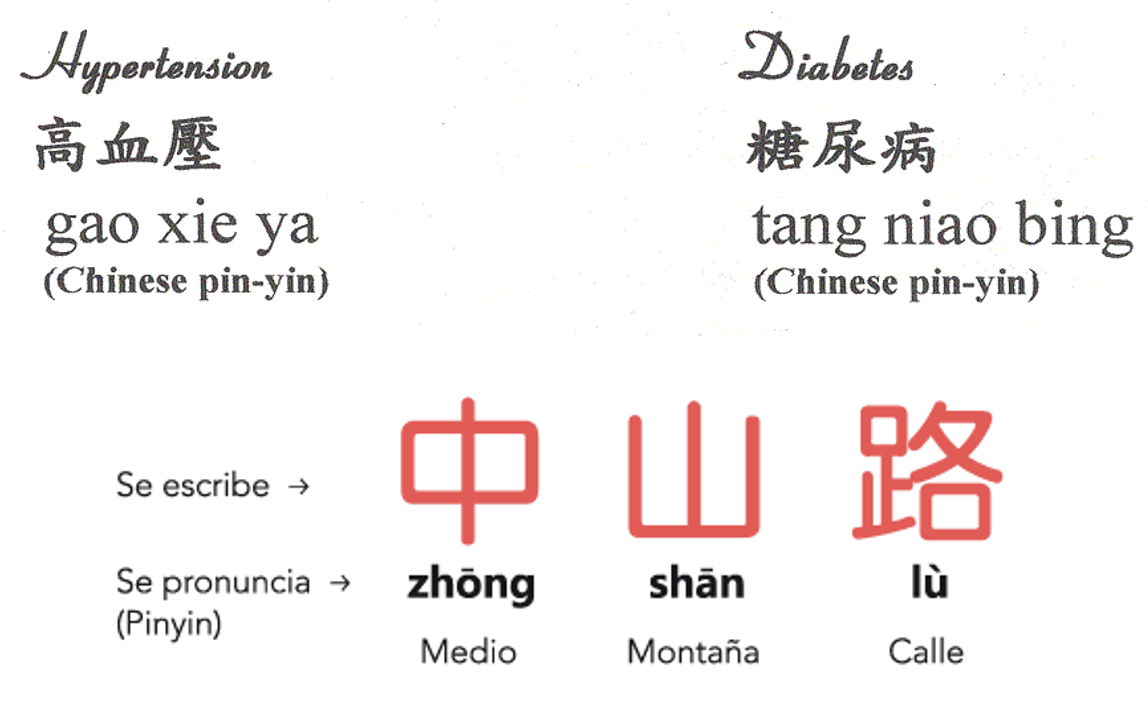

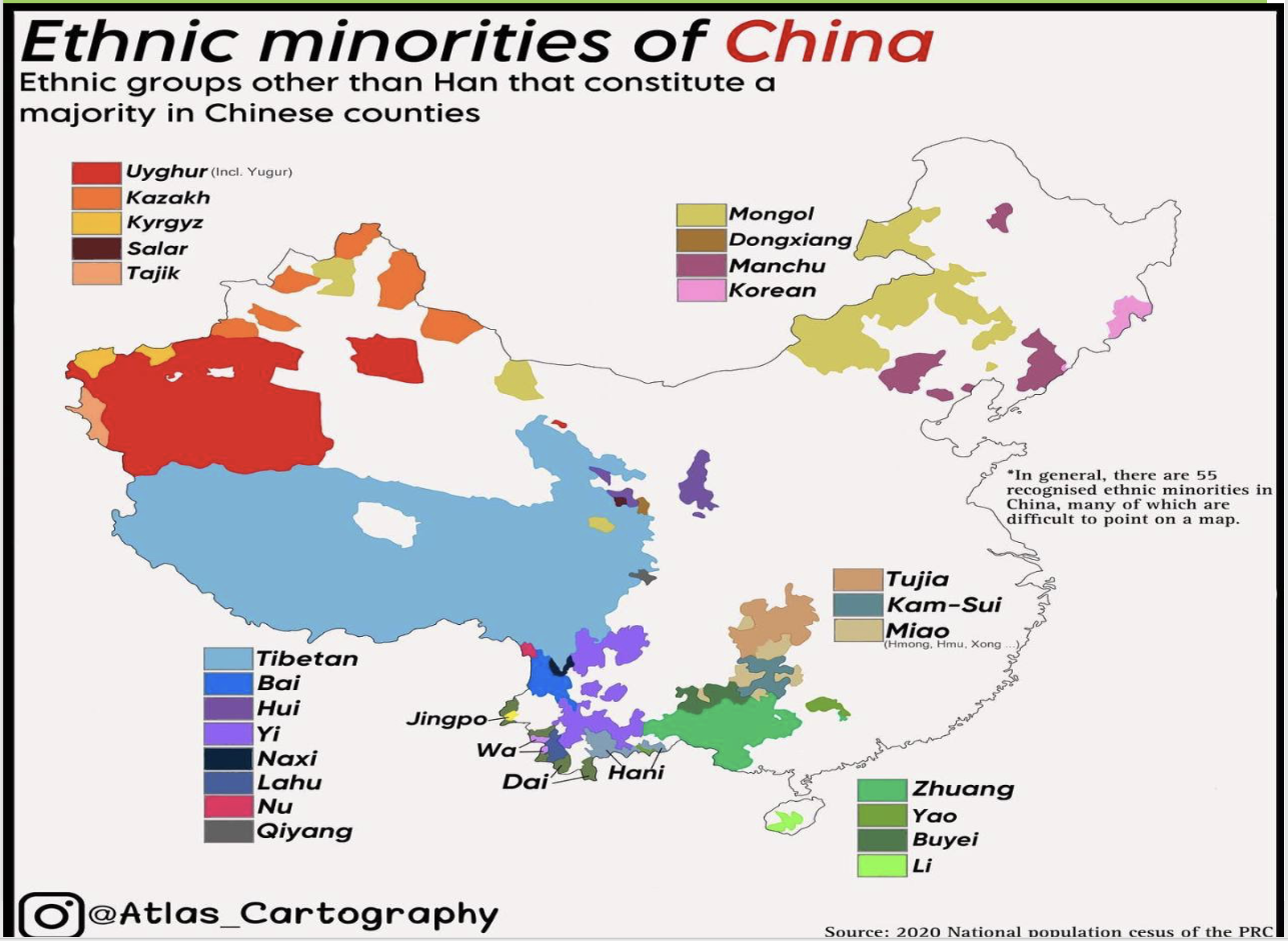

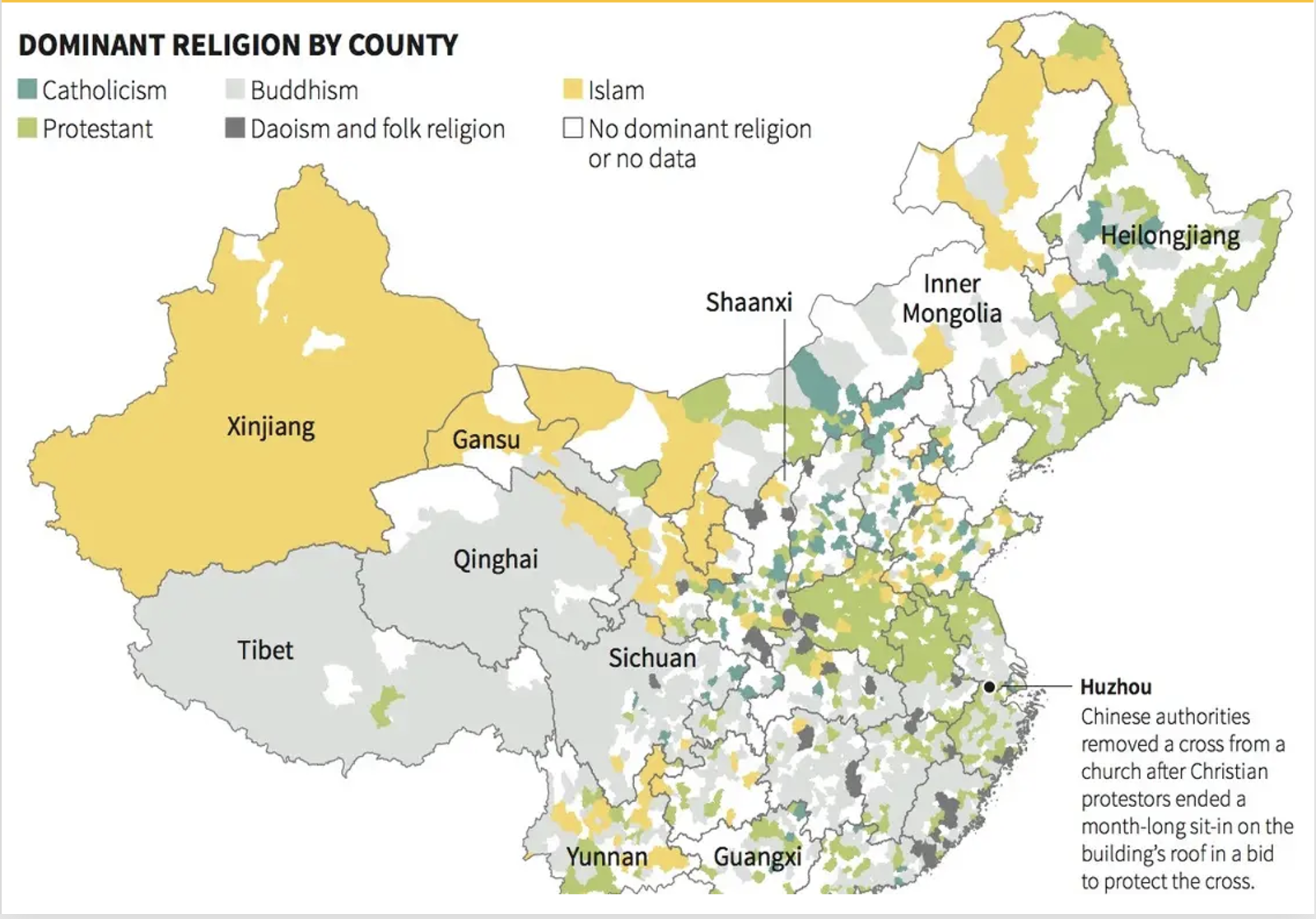

China es un país complejo desde el punto de vista etnolingüístico. De hecho existen 56 grupos étnicos en total entre los que destacan los han (mayoría), tibetanos, hui, uigures, mongoles y manchúes entre otros. En cuanto al idioma, el oficial es el chino mandarín, aunque también existen otros como el tibetano, zhuang, uigur, cantonés, minnan, hakka, etc. Tenemos que el Pinyin (que significa “deletrear sonidos”) se transformó en el sistema oficial de romanización del chino estándar en China continental (1958). Así se hace posible asignar letras y conjunto de letras del alfabeto romano, puesto que el chino no posee un alfabeto. Este fue creado por un comité liderado por el lingüista Zhou Youguang.

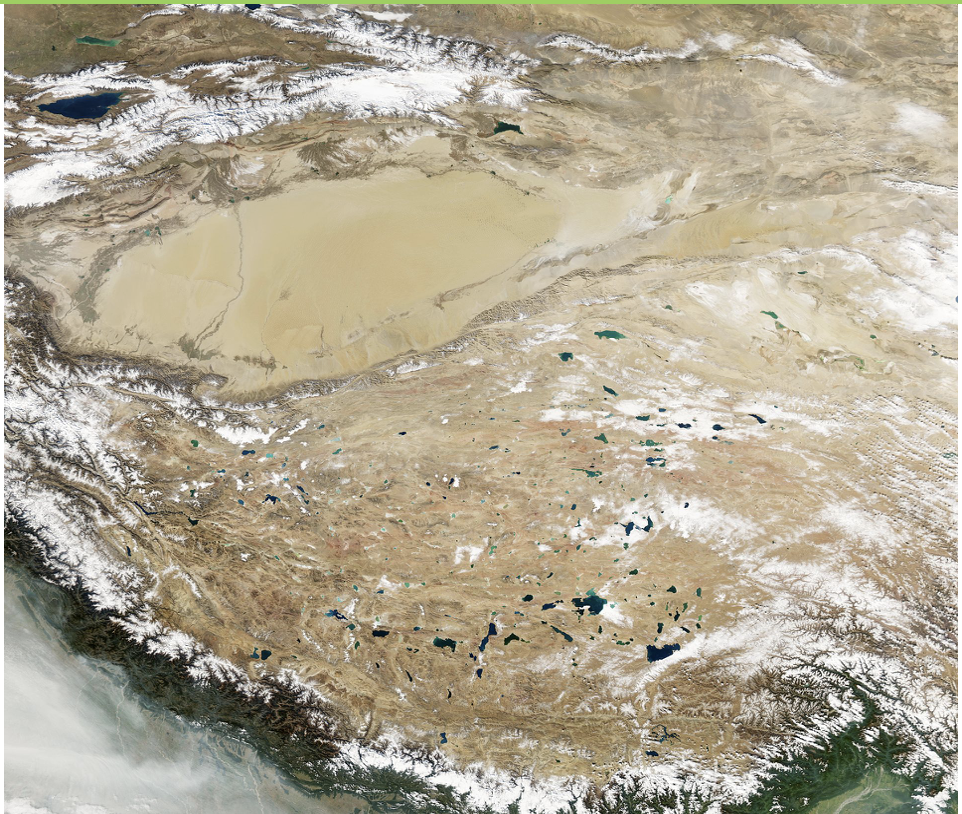

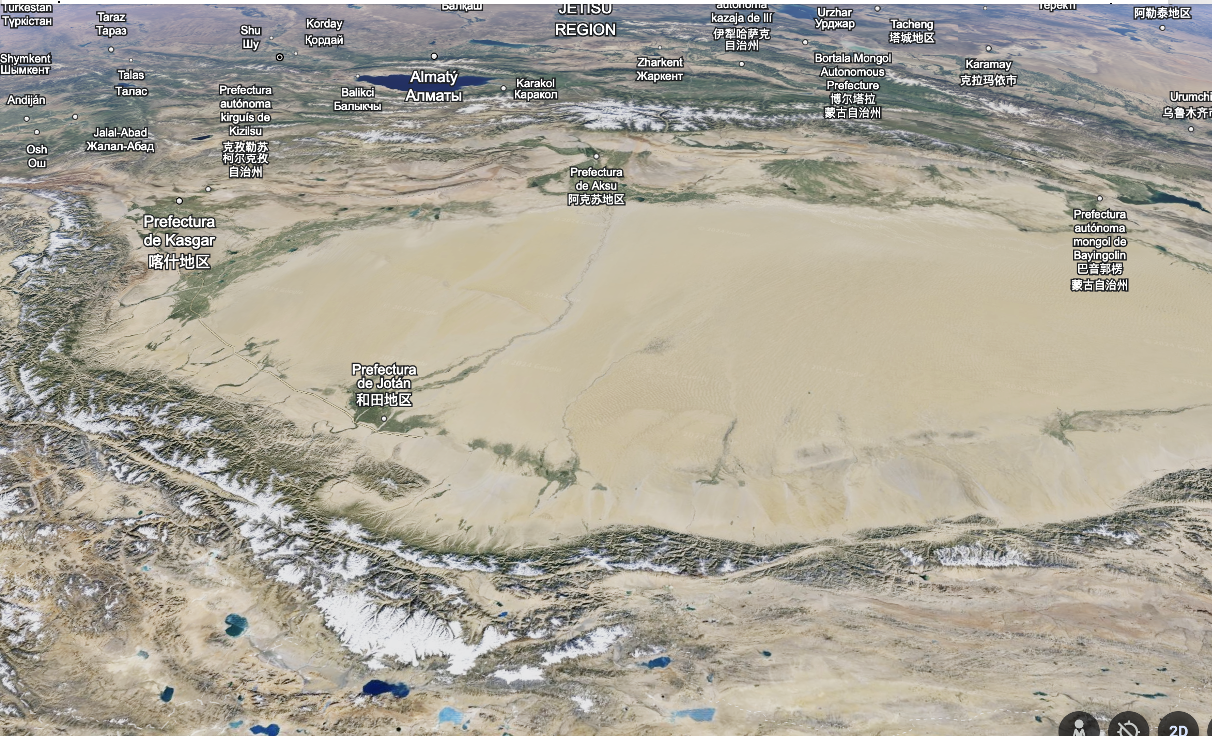

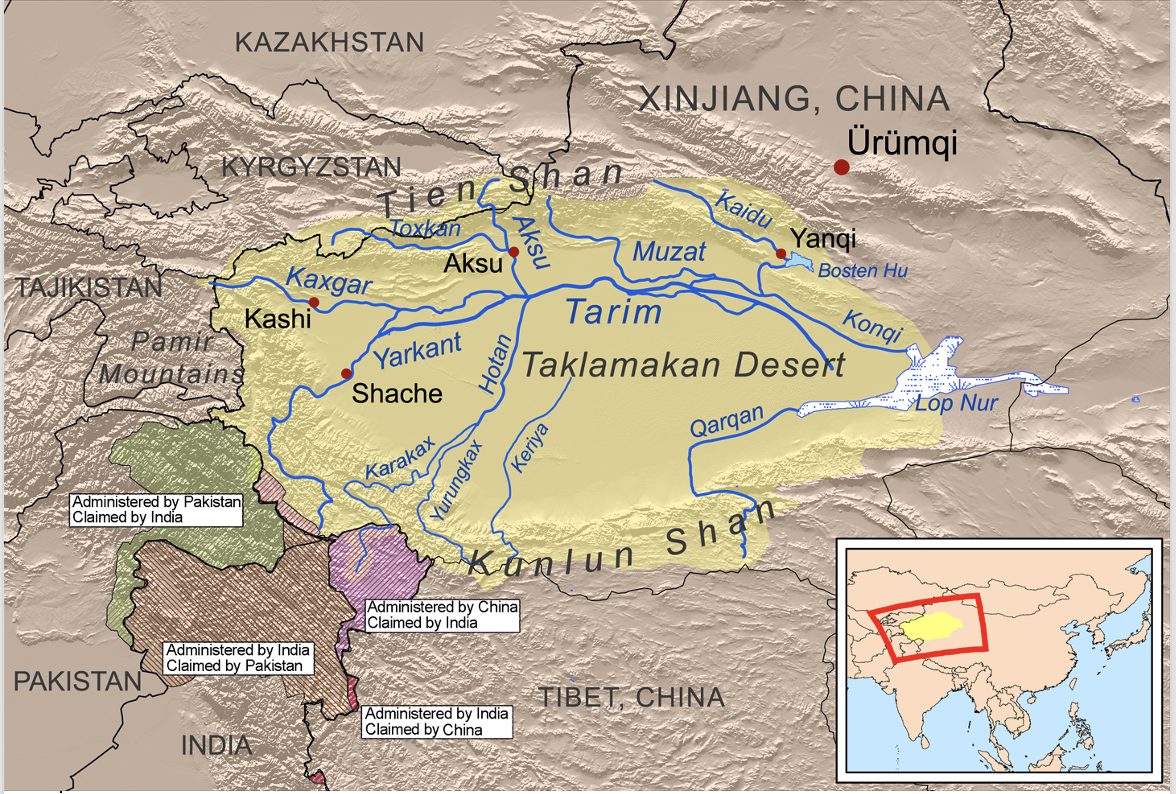

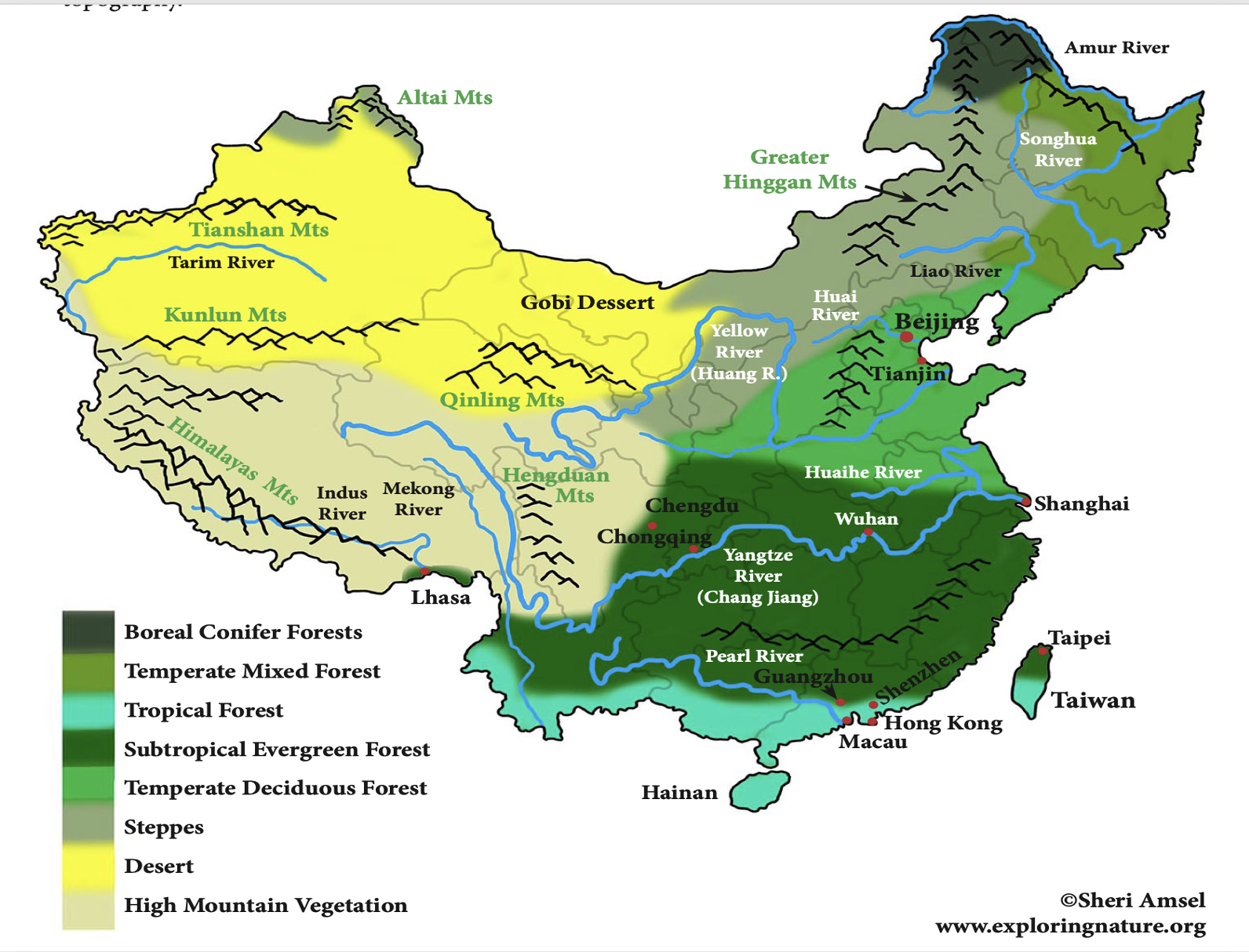

En cuanto a las características geográficas tenemos que al noroeste – en la región de Xinjiang dentro de la cuenca del Tarim – se encuentra el desierto del Taklamakan que, a diferencia del Gobi (más hacia el este), es más cálido. Allí se encuentra la cuenca endorreica del Tarim, la más grande del mundo con 906.500 km2. No está de más señalar que una cuenca endorreica es un área de terreno en donde el agua que cae o corre por ese lugar no tiene salida hacia otra cuenca fluvial, ni hacia el mar, ni por infiltración hacia capas de aguas subterráneas.

desierto del Taklamakan

desierto del Taklamakan

En el caso de esta cuenca, se encuentra regada por el río Tarim el cual permite la existencia de asentamientos en el desierto. Más hacia el este se encuentra el desierto de Gobi, localizado específicamente China y Mongolia, el cual tiene una superficie de 1.295.000 km2 (el desierto de Atacama tiene 105.000 y el Sahara 9.400.000).

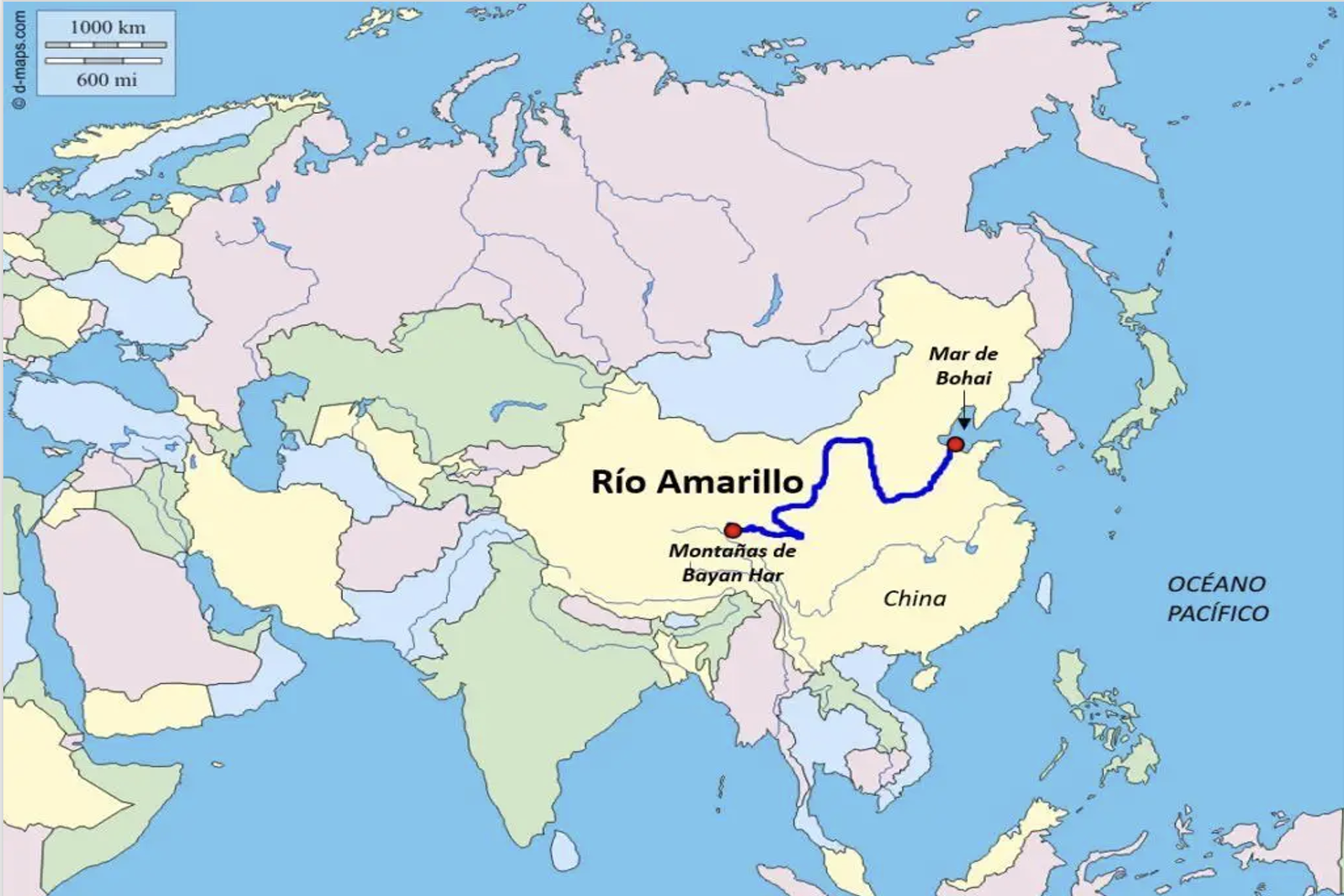

Otra zona importante es el de las planicies en el noreste – en Manchuria – y el este, donde se encuentra la Planicie del Norte de China. Manchuria fue la cuna del último imperio que dominó china: Dinastía Qing y limita al norte con Rusia, al este con Corea y al oeste con Mongolia. Por su parte, la Planicie del Norte de China constituye la cuna de la civilización china en donde se encuentra localizada la cuenca del río Amarillo.

Esta es una cuenca exorreica, es decir, un área regada por un río con salida al mar y constituyó la principal zona de actividades de los primeros antepasados de la nación. El río Amarillo nace en las montañas de Bayan Har y desemboca en el Mar Bohai, teniendo una extensión de 5.464 km de largo. Si nos desplazamos hacia el sur nos encontramos con el delta del río Yangtsé, el cual nace en la meseta tibetana y desemboca en el Mar de China oriental (6.300 km de largo).

Río Yangtsé nace en la meseta tibetana

En esta zona del sureste nos encontramos con un clima subtropical y tropical, con zonas con bosques verdes y densos, y colinas costeras. Aquí podemos destacar el río Mekong el cual nace en la meseta del Tíbet, en la provincia de Qinghai, y atraviesa Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya para desembocar en un delta al sur de Vietnam. Este río también ha sido utilizado como “arma” por China. Como comenta John K. Fairbank en su libro “China, una nueva historia”, en el sur se pueden apreciar la mayor parte del año las terrazas arrozales inundados y el terreno verde escarpado.

Mekong

Pasemos ahora a la meseta tibetana ubicada en el suroeste. Una meseta es una gran planicie en altura – como la que encontramos en el altiplano sudamericano – y, en el caso de la tibetana, tiene una altitud promedio de un poco más de 4.000 metros, 2.500 km de largo y entre 1.000 y 1.200 de ancho. Esta constituye un área geoestratégica debido al control hídrico, la existencia de yacimientos de gas y petróleo y por ser una zona fronteriza en donde China Limita con Pakistán, India y Bután.

Otros accidentes geográficos que podemos destacar es el macizo de Altai, en el noreste de China, el cual tiene 2.500 km de largo, una anchura de entre 300 y 500 km (tendiendo en consideración el tramo) y una altitud máxima de 4.500 metros. Más al sur de este macizo encontramos las montañas Qilian con 800 km de largo, una altitud máxima de 5.808 y su anchura máxima llega a 320 km

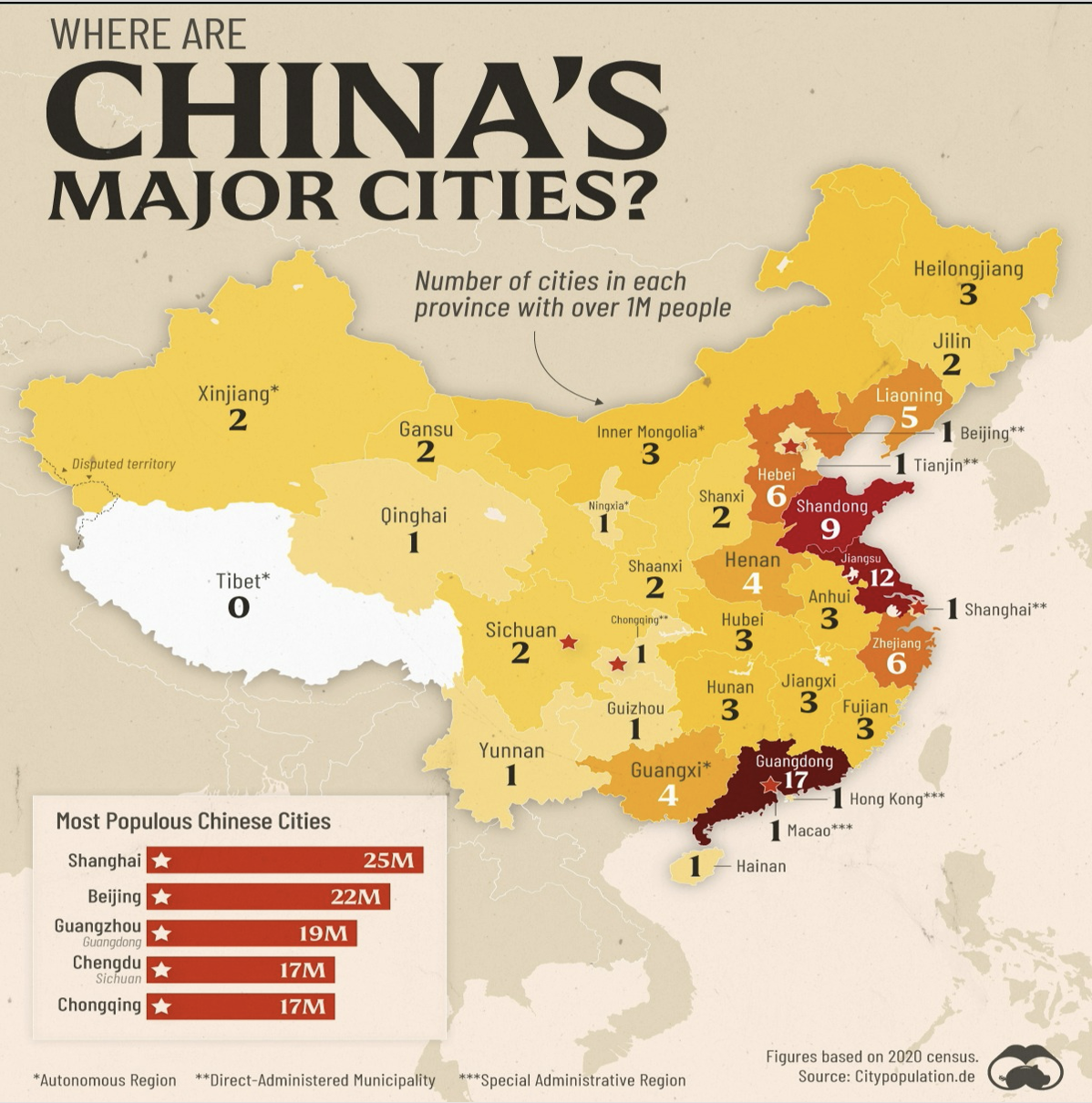

En lo que respecta a las divisiones administrativas tenemos que China cuenta con 23 provincias, 4 municipios de administración directa (Beijing, Shanghai, Chongqing y Tianjin), es decir, se encuentran afiliadas al gobierno central. Ahora bien no hay que confundir estos municipios con los típicos que conocemos ya que, en el caso chino, estos son equivalentes a las provincias.

Sumado a esto, China cuenta con 4 regiones autónomas – el Tíbet, Guangxi Zhuang, Xinjiang Uigur y Mongolia interior – y dos regiones administrativas especiales que fueron ex posesiones británica y portuguesa con un alto grado de autonomía y que mantienen sus propios sistemas legales y económicos: Hong Kong y Macao. En cuanto a Taiwán, el gobierno comunista como una provincia rebelde.

Artículos complementarios

1/5-Filosofía política en la antigua China: Contexto histórico (por Jan Doxrud)

2/5-Filosofía política en la antigua China : de Confucio a Xunzi (por Jan Doxrud)

4/5-Filosofía política en la antigua China (4): El Legalismo (por Jan Doxrud)

5/5-Filosofía política en la antigua China: El Legalismo II (por Jan Doxrud)

1/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)

2/2-Mao Zedong, la Revolución Cultural y el descenso hacia el caos: (por Jan Doxrud)

[1] Georg Orlandi , Daniel Hoyer , Hongjun Zhao, James S. Bennett, Majid Benam, Kathryn Kohn, Peter Turchin (18/8/2023)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289748